2020年11月26日

静岡新聞で静岡書店大賞 模擬イベント!

11/26(木) 静岡新聞 夕刊 「くらしプレミアム」にて、静岡書店大賞の模擬イベントを実施してくださいました。大変ありがたい企画、感謝です。

コロナにより、「大勢が集まって審査やイベントができないため、6月末に開催を断念した」「状況をにらみながら、出版社、書店、読者、作家の4者がお互いに満足できる開催方法を模索したい」と、鈴木祐輔事務局長。

開催できず今年は本当に寂しいですが、例年の4部門で、6人の書店員と2人の図書館員が「1票を投じただろう」本を紹介!詳細は以下の通りです。ぜひご購読くださいませ。

【小説】

・『かか』 河出書房新社 宇佐見りん著 978-4-309-02845-3 1,430円

・『52ヘルツのクジラたち』 中央公論新社 町田そのこ著 978-4-12-005298-9 1,760円

【映像化したい文庫】

・『ゲームの王国 上』 早川書房 小川哲著 978-4-15-031405-7 924円

・『ゲームの王国 下』 早川書房 小川哲著 978-4-15-031406-4 924円

・『遥かに届くきみの聲』 双葉社 大橋崇行著 978-4-575-52367-6 693円

【児童書 新作】

・『なぜ僕らは働くのか』 学研プラス 佳奈 著、池上彰 監修、モドロカ イラスト 978-4-575-52367-6 1,650円

・『はじめてのちきゅうえほん』 パイインターナショナル てづかあけみ著、斉藤紀男 監修 978-4-7562-5331-6 1,980円

【児童書 名作】

・『三びきのやぎのがらがらどん』 福音館書店 マーシャ・ブラウン 絵、瀬田貞二 訳 978-4-8340-0043-6 1,320円

・『くだもの』 福音館書店 平山和子 作 978-4-8340-0853-1 990円

2020年08月24日

「第9回静岡書店大賞」の延期について

令和2年8月吉日

ご協力くださっている皆様へ

「第5回しぞ~か本の日!書店大商談会・第9回静岡書店大賞」の延期について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。

このたび、現在猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、今年度に

開催を予定しておりました「第5回しぞ~か本の日!書店大商談会・第9回静岡書店大賞」

を延期させていただくことになりました。

当初は密の危険を伴う形式を避け、可能な範囲内での開催をと模索しておりましたが、

下記の事項を懸念し、延期という判断をさせていただきました。ご理解くださいますよう、

お願い申し上げます。活動の再開におきましては、新型コロナウイルス感染症の収束後、

時代の状況をふまえながら、考えたいと思っております。

今後共、変わらぬご厚誼を賜りたく、何卒よろしくお願い致します。 敬具

記

・実行委員が集まり、話し合いの場を持つことが難しい点

・WEB商談、WEB授賞式開催の機材やノウハウを持ち合わせていない点

・商談会参加書店員の制限による商談成立金額の減少

・書店大賞受賞作の版元様への直接訪問が行えず、特別帯や必要部数のご相談が難しい点

・書店大賞のPR活動がない状況での販売実績への影響

・実績が伴わず書店大賞受賞作を消化できなかった場合の版元様へのご迷惑やご負担の懸念

以上

静岡書店大商談会実行委員長

静岡県書店商業組合 理事長 吉見光太郎

第9回静岡書店大賞 事務局長

戸田書店掛川西郷店 店長 鈴木祐輔

https://www.at-s.com/news/article/culture/shizuoka/799826.html

https://www.shinbunka.co.jp/news2020/08/200821-01.htm

ご協力くださっている皆様へ

「第5回しぞ~か本の日!書店大商談会・第9回静岡書店大賞」の延期について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、

厚く御礼申し上げます。

このたび、現在猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、今年度に

開催を予定しておりました「第5回しぞ~か本の日!書店大商談会・第9回静岡書店大賞」

を延期させていただくことになりました。

当初は密の危険を伴う形式を避け、可能な範囲内での開催をと模索しておりましたが、

下記の事項を懸念し、延期という判断をさせていただきました。ご理解くださいますよう、

お願い申し上げます。活動の再開におきましては、新型コロナウイルス感染症の収束後、

時代の状況をふまえながら、考えたいと思っております。

今後共、変わらぬご厚誼を賜りたく、何卒よろしくお願い致します。 敬具

記

・実行委員が集まり、話し合いの場を持つことが難しい点

・WEB商談、WEB授賞式開催の機材やノウハウを持ち合わせていない点

・商談会参加書店員の制限による商談成立金額の減少

・書店大賞受賞作の版元様への直接訪問が行えず、特別帯や必要部数のご相談が難しい点

・書店大賞のPR活動がない状況での販売実績への影響

・実績が伴わず書店大賞受賞作を消化できなかった場合の版元様へのご迷惑やご負担の懸念

以上

静岡書店大商談会実行委員長

静岡県書店商業組合 理事長 吉見光太郎

第9回静岡書店大賞 事務局長

戸田書店掛川西郷店 店長 鈴木祐輔

https://www.at-s.com/news/article/culture/shizuoka/799826.html

https://www.shinbunka.co.jp/news2020/08/200821-01.htm

2019年12月31日

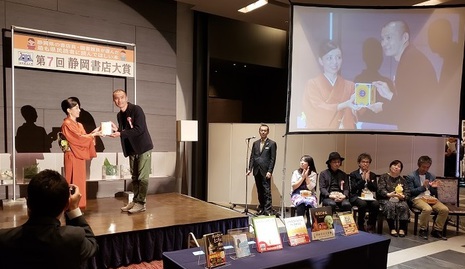

第8回静岡書店大賞のご報告

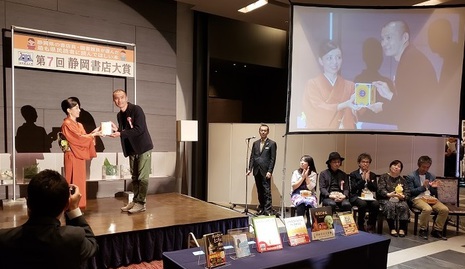

12月3日(火)17:30~18:30、第8回静岡書店大賞授賞式を行いました!3年前からグランディエールブケトーカイ4階にて「しぞ~か本の日!」の一環として行っており、今年は大商談会、懇親会と同じシンフォニー会場で開催しました。

3年間、ロビーで開催してきましたが、後方からは見えない等、様々な課題がありました。取次店の方々はじめ出版社さん、書店員さんなど、皆さんのご協力により、会場の入れ替えもスムーズで、大変ありがたかったです。垣根を越えた取り組み、年を重ねるごとにパワーアップしてきております!皆様に感謝です。

まずは大商談会が13:00~16:20まで行われ、昨年より1社多い115社にご出展いただき、大盛況でした。3時間20分と長丁場ですが、時間が足りず全部まわりきれないのが残念、申し訳なくも思います。今年も、県内の図書館員さんが参加され、その図書館さん担当の書店員、同じ地区の書店員がアテンドをしながらブースをまわりました。普段手に取れない本や新刊本を知ることができ、図書館員さんにも大好評でした。ご出展くださった出版社の皆様、本当にありがとうございました。

シンフォニー入口手前で、今年も静岡書店大賞のグッズ販売をさせていただきました!昨年に続き、今年も戸田書店の鈴木さん、江崎書店の新村さんが活躍してくださり、缶バッジ、クリアファイル、ブックカバー等、お買い上げくださった皆様、ありがとうございました。そして募金へのご協力もいただき、感謝です。亜紀書房さんにも多大なるご協力をいただき、心より御礼申し上げます。

さあ、いよいよ授賞式が始まります。今年は授賞式もシンフォニー会場!今までの縦長のロビーと違い、かなり広く、見やすくなりました。余裕があり、良いなぁと感じました。

まずは事務局長の宗形さん(MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店)からご挨拶→副賞をご提供くださった横断バッグのミヤハラの杉山さんから一言をいただきました。

ご来場の皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。丸善ジュンク堂書店の宗形と申します。多くの方々のお力添えのおかげで、今年も授賞式を行なえます。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

この静岡書店大賞も、今年で8回目を数えますが、今回は、書店員565名、図書館員156名、合わせて721名の投票を頂きました。皆様の投票があって初めて、素敵な受賞作を見出すことができます。本当にありがとうございます。

さて、令和初の授賞式となる今年ですが、平成最後であった昨年に引き続き、一般読者の方々をお招きしています。また、受賞作の読者レビューコンテストも開催いたします。

他に変わったところと言えば・・・会場が広くなったことでしょうか。昨年までは、ロビーで行なっていた授賞式ですが、今年の試みとして、この「シンフォニー」に会場を移しております。こうして、わずかではありますが年々変化している授賞式ですけれども、私達がやりたいことは変わりません。ここで選ばれる作品たちは、私たちが「県民読者に最も読んでもらいたい本」です。この「最も読んでもらいたい本」を一人でも多くの読者に届けるために、今後も活動して参ります。引き続きご支援いただけましたら幸いです。

また、静岡書店大賞では、毎年、静岡に所縁のある企業さまに、副賞をご提供頂いております。今年は、「横断バッグのミヤハラ.,」様にご提供頂きました。本日は、代表取締役 杉山妙子様、企画・営業 杉山司様をお招きしています。それでは、杉山司様にご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。

宗形事務局長から、副賞ご提供のミヤハラの杉山さんへマイクをバトンタッチです。

受賞者の皆様、このたびはおめでとうございます。静岡で小学生用通学カバン、横断バッグ製造・販売をさせていただいております、ミヤハラの杉山と申します。

子どもたちが使う物として、長年作り続けてきた横断バッグも、最近では交通安全に興味がある、大人の方が「かわいい」と言って使っていただけることがとても増えました。本も同じで、子どもの頃には冷たく見えていた登場人物が、大人になって読み返すと実は優しく魅力的な人物だったりすることがたくさんあります。時間が経つと、また違った楽しみ方や味わいが分かる、そんな共通点を感じながら、今日という日を楽しみにしてまいりました。

本日はこのような名誉ある賞の記念品に弊社の横断バッグを選定していただきましたことに深く感謝申し上げますとともに、この会が益々盛り上がることを記念して、ご挨拶にかえさせていただきます。おめでとうございます。

静岡市民にはおなじみの横断バッグ、子どもの頃からなじみのバッグは、大人になるとまた新たな魅力に気づかされます。杉山さんのおっしゃるように、本も同じですね。とても嬉しいお言葉をいただきました。

司会は昨年に引き続き、㈱GOTO TSUTAYA事業部の田畑亜希子さん、ステージ補佐役は今年も貝塚知香さん(精文館書店 TSUTAYA佐鳴台店)です。安心のお二人です♪

まずは小説部門から。大賞作は、新潮社、伊与原新さんの『月まで三キロ』に決定いたしました!

静岡書店大賞 副事務局長の丸林篤史さん(谷島屋イオンモール浜松志都呂店)からトロフィー贈呈です。

伊予原 新と申します。このたびはまことにありがとうございます。静岡に来られて本当にうれしいです。

僕自身は静岡出身というわけでも、ここで暮らしたことがるというわけでもありませんし、『月まで三キロ』という短編集の中にも静岡が舞台になったのは一遍だけなんですねにもかかわらず、刊行からもう、まる一年になりますけども、そういう長きにわたって、県内の書店さんが本当に熱く応援してくださって、それがじわじわと全国に広まって、版を重ねることができ、そういう意味で、本当にこの『月まで三キロ』は静岡発の作品になったなと、思っております。

僕はデビューしてもう9年が経とうとしているんですけども、僕程度の場合ですと、なかなか自分の本が一体どういう人たちに読まれて、どんな感想を持っていただいているのかっていうのが、なかなか分からないです。新刊がでましても、褒めてくれるのは各社担当編集者と、せいぜい昔の研究者仲間ぐらいでして。

僕は元々地球科学の研究をしておりまして、月まで三キロという短編集も、その分野の研究者がたくさん登場しますけども。実際、僕の周りの研究者っていうのは、皆さんご想像つくかと思いますが、褒めてくれるといっても、素直に褒めてくれるわけではない、というところでして。

典型的なとこで言いますと、ニヤニヤしながら「いやぁ!これはこれは伊予原先生。今回もなかなか力作でしたねぇ」みたいなことを言って、ってだんだん近づいてきてですね。「それにしてもあのラストのロジック、ああ言う非対称な命題は厳密には証明できないんじゃないの?」とかちょっぴり意味わからないことを言って、捨て台詞を残して去っていくとか、あるいはですね、ちょっぴり真剣な顔で近づいてきたかと思うと、「教授を殺しちゃう犯人の若手研究者って、僕がモデルだよねぇ?」とか、ほとんど被害妄想のようなことを言って立ち去って行ったりだとか、もちろん僕は、そういう形でしか親愛の情を示せない彼らのことをたまらなく好きで、だからこそ、こういう小説を書いているわけですけども、それでも流石に。もうちょっと。たまには違う反応も欲しいなと。本当に本が好きな、小説が好きな方々の反応が知りたいなと。僕ら書き手にとってはそれが、書店の皆さんであり、図書館のみなさんであるわけです。ですからこの度こうして選んでいただけましたことは、僕にとって本当に大きな誇りですし、自信になります。

この本を担当してくださった新潮社の川上さんと、いつか静岡にお礼に行きたいですねと、ずーっと言っていたんですけど、この度、それがこういう本当に願ってもない形で叶いまして本当にうれしいですし、これでまたもうひとつ静岡のみなさんに感謝を申し上げることが増えたなあと、思っております。

小説にとっては、なかなか厳しい時代が続いておりますけども、これからも腐らず媚びずに自分らしい小説を書き続けたいなと。それがいい作品であればきっと、書店の皆さんが売ってくださる、図書館の皆さんが推してくださると、そういうことを信じて書き続けたいなと思ております。今日は本当にありがとうございました。

『月まで三キロ』の「月」とは、浜松市天竜区の月地区のこと。看板の横にはとうとうたる天竜川が!自然豊かなのどかな所のようです。地球科学の研究者という伊与原先生、これからも惑星や天文を取り入れた、そして静岡が舞台の小説を書いていただきたいなぁと思います。

続きまして、映像化したい文庫部門。大賞作は、ポプラ社 いぬじゅんさんの『この冬、いなくなる君へ』です!静岡書店大賞 実行委員の秋山惠介さん(吉見書店 長田店)からトロフィーを贈呈です。

皆さんこんにちは、いぬじゅんと申します。先ほど、いぬじゅん(⤴)って呼ばれたんですけど、いぬ(→)じゅん(↘)です。※矢印はアクセントを表します。

このたびは本当に素晴らしい賞をいただきまして、ありがとうございます。とにかくこの賞をいただけたのも、静岡の書店員の皆様、図書館員の皆様のおかげだと思っております。そして、私の作品をいつも楽しみにしてくださっているファンの皆様のおかげです。あと……私の才能のおかげ。あっだめだ、干される(笑)

私デビューして五年が経つんですけども、いまとなっても初めて静岡の書店を挨拶まわりした時のことを覚えているんです。

初めは営業に行くものかどうかも分からずに、ご挨拶に伺ったんですけども、多分その時冷たくされてたら、もう二度と行けなかったと思うんですけども、どこの書店さんにご挨拶に行っても、皆さんすごく優しく迎えてくださって、それから新刊がでるたんびにご挨拶にいくと、本当に優しく。やっぱり静岡の方って天候と一緒で、穏やかな方が多いなと。ウマいこと言ったりして(笑) 感謝しているんです。ですので、この賞を、静岡の賞を頂けたということは、本当に私にとって意味のあるもので、この賞を頂けたら他の賞は要らない──ウソです。ください(笑)!

この作品『この冬、いなくなる君へ』という作品なんですけども、末吉という担当編集者と──今日来てますけども。一緒に一年以上かけて、時にはケンカもしながら作った作品で、末吉のほうから、「いぬじゅんさんのもう一つの代表作を作りましょう!」といわれて作った作品です。ですので、本当に感慨深いですし、こうやって信じて努力すれば夢はかなうということを実感しております。Dreams come true.私ドリカム大好きなので、映像化したときは是非ドリカムを……干される(笑)

これからもこの賞に恥じないように、静岡の地を静岡の書店員さん、図書館員さんと共に盛り上げて行ければと思います。12月5日明後日にはポプラ社から新刊が出るんですけども、『あの冬、なくした恋を探して』冬シリーズの第2弾が出ます。是非よろしくお願いいたします。これからも頑張ります。ありがとうございます。

いぬじゅんさん、とても気さくでお優しい、作品そのもののあたたかなお方でした!浜松にお住まいで、身近な作家さんというのも嬉しいです。お名前のアクセント、大事ですね。

続きまして、児童書名作部門です。大賞作は、こぐま社 にしまきかやこさんの『わたしのワンピース』です!静岡書店大賞 協力委員 八木麻美さん(静岡県立中央図書館)からトロフィーを贈呈。

皆さんこんにちは、にしまきかやこと申します。こんな会場だって全然知らずに、授賞式って言ってもどんなんで頂くのかな?と思いながらボケーっとしながらきちゃったら、こういうすごく派手な会場でこんな授賞式だとは、全然知らないで来ました。

そしてご挨拶の用意も何にもしていなんですけども、名作部門というので賞を頂いて、私も今年80になるんですけども、50年絵本を描いてきたんですね──いえ、53年描いてきたんだ。『わたしのワンピース』は、絵本を書き出してから3年目の本なんです。ですからわたしのワンピースは、世の中に出てから今年で五十年になるんです。

それで今年は、神奈川県のの近代文学館で、にしまきかやこ『わたしのワンピース』50年展って言うのをやっていただきまして。それで私は、「わたしの絵本人生はこれでもう終わりだなぁ」なんて思いながら感動してすごくうれしかったんですけども、50年やってくるとこういうことになるんだなと、展示を見ながらいたく感動して、「もう私の仕事は終わってる」と、思ってたんですね。そしたらまた今日、このようなおまけがつきまして、名作部門に選んでいただいて本当に、嬉しい想いです。本当にありがとうございました。

それでちょっとはお話しなければいけないかな?と、何を話したらいいかなと考えているんですけれども、こぐま社って言うのは本当に小さな会社で、出来たときに社長と事務の人ふたりだけの会社だったんですね。それで、できてから2年目に私は出会いまして、そして、「なんでもいいから描きなさい」と、こう言われたんですよ。「なんでもいいから」って言ったって、絵本のことはほとんど何にも知らずに、私は東京藝大を出たんですが、ちょっとは外国のイラストレーションっていう仕事の中に、絵本って言うのがあるなーって言うのは知ってたんです。そして、「子どもの相手をする仕事はいいなー」って思っていたんです。ただ、どこかで絵本っていう仕事を出させてくれるんだろうか?と、全然分からずに版画を作っていたんです。

そうしたらたまたま、こぐま社がリトグラフの絵本を作るっていうんで、私を見つけてくれて、そこで「なんでもいいから本を作って」って言われて。本当に、絵本なんて子どものころ全く読んだことのない世代ですから、どうやって作ったらいいか何にもわからないまんまに、こうめちゃくちゃに、自分の中で、「こうかなぁ?」って考えながら適当に描いたものが、最初の本だったんですね。

そして、最初の本を作って少しして、今度は勉強をしてそして、それが少しづつ世の中に出る、本屋さんに並んでいるのをすごく恥ずかしいと思いながらも、なんとなく、私もこれから絵本を描く人になるのかどうかなって、不安になりながらも考えて絵本なんだから、絵で作らなくちゃいけないってまず考えました。

そして、三年目に三冊目なんですけども、こぐま社で「わたしのワンピース」って言うのを描いたんですよね。これは私は心の中では、「絵描きとしてなかなかいいアイデアで、子どもに向けて描いたんだから、うまくいったかもしれない」と、思っていたんですけれど、本が全然売れないんですよね。

それは当時絵本って言うのは、3000部刷ったらいい方で、それでも少しづつ時々は刷り増しをしてくれるのかな?と思ったんですけども。まだ私はこぐま社に出会って三年目でしょう?だからなんだかよく分からないうちに、世の中が絵本ブームになったんです。あっという間にいろんな出版社が絵本を出すようになって。

そして私はこぐま社で三冊も出しているものだから、いろんな児童書を出版している会社からオファーが来て、「描いてください!描いてください!」って言われるようになって、それらはみんな原稿があるものに、絵をつけてたのね。そして、そっちは一応売れるわけですよ。

私は出版社だから、売れてお金がもらえるものは当然だと思って、仕事として選んだんですけども、こぐま社はなかなかそうはいかないんです。まあ、出来て二年目って言うのもあるんだけれども、まあ、社長がのんきだったって言うのもあると思うんですけども。そんなわけで、それが徐々に徐々に売れだして、そして5,6年たってからパッと、ちょっと大きく売れ出して、それからまた徐々に徐々に売れて、また徐々に徐々にっていうことを50年続けて、それで私はなんとなく、「『わたしのワンピース』が私の代表作かな?とはもちろん思ってたんですけれども。本当にこの10年はずーっと売れるようになって、わたしの生活も支えてくれるようになって、そして私は『わたしのワンピース』はここまで成長したんだから、もう私はすることないかな?と思って。

でもその間に、私も一応絵本作家ですから、120、30冊は描いたと思うんですね。ちゃんと数えたこともないんですけども、それぐらいは描いてきたと思うんですけども。やっぱり『わたしのワンピース』がずーっと売れるようになって、他の本が売れなくなってくると、前は『わたしのワンピース』より売れていた本があるんだけど、それがどんどんどんどん落ちてきて、なかなかそう上手くはいかないんだな、っていうのは、分かってきたんですけども。

それでも、こうやって本屋さんのおかげだったり、いろんな図書館のおかげだったり、いろんなところで私の本を読んでくれている。もちろん子どものおかげだと、私は思っていますけれども。そうやって、私の本が世の中に広まってきたっていうことは、本当に私にとってはこれ以上ない喜びだと思っております。「わたしのワンピース」それから、私の本いくつかありますので、これからもどうかよろしくお願いします。

にしまき先生は御年80歳!静岡書店大賞の児童書名作部門の著者さんがご出席くださるのは、実は初めてなんです。というのも、ロングセラー本の著者さんということで、他界されていたり、ご高齢で来静がかなわなかったり、ということで、今までも今後も難しい現実があります。なので今回のにしまき先生のご登壇はとてもありがたく、感激もひとしおでした。80歳とは思えぬお若くお元気なお姿に、頭が下がりました。

にしまき先生の横のお写真は、登壇待ちの受賞作家さんたちです。舞台裏の貴重な1枚、お見せしちゃいます。

続きまして、児童書新作部門の発表です。第3位は、学研 ういさん作、えがしらみちこさん絵の『しょうがっこうがだいすき』に決定いたしました!静岡書店大賞 実行委員 増田さん(マルサン書店 仲見世店)からトロフィー贈呈です。

こんばんは。三島市在住の絵本作家のえがしらみちこと申します。このたびはこんな盛大な買いに呼んでいただいて本当にうれしいです。

私がこの絵本のお話を頂いたのが、調べてみたらちょうど一年前。去年の今日、12月3日に編集の宮崎さんから「ういちゃんのお話を絵本にしたい」っていうご依頼を頂きました。私の娘もちょうど、次年度から小学校一年生になりますので、ちょっと先輩からのアドバイスを絵本にするって、すごい素敵だなと思って、「ぜひ絵をつけさせてください」と、受けさせていただきました。それで、文章を見てすごいういさんのお父様やお母様の愛情がすごいあふれていて、こんなに一個のテーマに絞ってずっとお話というか、説明を書くのって、そばで一緒に帆走して、応援したりとか、いいねって褒めてあげるお父さんやお母さんがいないと、なかなか小学校二年生じゃ、あんだけの文章を書けないだろうなって思って、「ああ、すごい愛情がいっぱいだな」って思て絵をつけました。

お見本じゃなくて、実用書みたいにならないように、「絵本ぽく年長さんが読んで楽しめるような内容にしたいね」っていうので、編集の宮崎さんと、デザイナーさんと相談しながら、こうかな?ああかな?と時間もあんまりない中、試行錯誤して作りました。

やっと出来上がったものを、書店員の皆さんもいいねって褒めてくださったり、色紙書いてくださいとか、いっぱい展開しますねって声かけて下さる方もいらしてすごいうれしかったです。ありがとうございます。

この本をはちょっと字が小さめなので、一人で子どもが読むのって難しいかなと思いますので、お父さんやお母さんと一緒に読んで、明るい未来を想像して、家族で楽しんでもらえたらなと思います。今日は本当にありがとうございます。

そして、文を書かれた 小学3年生の ういさんのお手紙を、学研編集部の宮崎様が代読してくださいました。

学研プラスの宮崎です。いまのえがしらさんの話を横で聞いていて、えがしらさんに絵をお願いして、えがしらさんが受けてくださって、本当によかったなとしみじみ思いました。

それでできた絵本がこうやって、静岡で三位という賞を頂くことができて本当に光栄ですし、ういさんとういさんの家族に「三位に選ばれましたよと」とお伝えしましたら、「本当にすごいねって」喜んでいただいて、ういさんいま小学校三年生なんですけども、小学校三年生でこういう立派な賞を頂けるというのは、なかなか無いことで、そういった意味でも重ねてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。それで今日ういさんは、大好きな小学校の方に通っておりまして、ここには来れないんですけれども、お手紙を預かって来ておりますので、こちらを読ませていただきます。

「静岡の皆さんへ、今回は賞をくれてありがとうございます。嬉しく思います。本を書くときにたくさんの子たちの役に立つと嬉しいなと思って書きました。なのでたくさんの人や子どもが読んでくれると嬉しいです。私は今3年生になりました、来年は4年生で部活が始まるので頑張りたいと思っています。秋元ういより。」

えがしらさんは静岡県三島市で「えほんやさん」の店主もされており、絵も文も、ご本人そのものという感じのお優しい作品ばかりです。『しょうがっこうがだいすき』の文を書かれた ういさんより少し年下の娘さんを描いた「娘ちゃん日記」もほのぼの癒されます。

右の写真は、ミヤハラの杉山さんから副賞の贈呈です。ういさんが来られなかったのは残念ですが、副賞の横断バッグを喜んでくださるといいなと思っています。

続きまして児童書新作部門 第2位は、小峰書店 竹下久子さん文、町田尚子さん絵の『なまえのないねこ』に決定いたしました!町田尚子さんはご都合がつかず欠席で残念ですが、竹下久子さんへ、静岡書店大賞 実行委員の大庭さん(江崎書店 袋井店)からトロフィーを贈呈です。

こんにちは。『なまえのないねこ』の文章を担当しました 竹下文子です。このたびは選んでいただいて、ありがとうございました。今日は絵を描かれた町田尚子さんは来られなくて残念なんですけども。私がこの文章を書きまして、それを町田さんが気に入ってくださって、絵を描いていただくのに三年ほど待ちました。

本当にいい絵を描いていただいて、この絵本の表紙の猫を、本屋さんで見て一目惚れしたとか、うちの子にソックリとか言って下さる方が本当に多くてビックリするくらいです。そういう風に多くの人に共感していただける、いろんな人の想いを巻き込んでくるような、そういう絵本というのは、なかなか作ろうと思って作れるようなものではないので、そういう本が作れたということだけで、作者としては幸せなことだと思っています。

先ほどのえがしらさんは三島にお住まいなんですけども、私はもうちょっと先の伊豆の下田に住んでおりまして、もう33年ぐらいになります。伊豆半島の東の方というのは、日頃それほど静岡っていう意識が、ちょっと薄いようなところなんですが、こうして静岡で選んでいただいて、やっぱりちょっと特別な地元っていうような,うれしい気持ちがしております。これを機会にこの絵本が、この絵本の中の猫たちがもっといろんなところで、いろんな人と出会って、かわいがっていただけると嬉しいと思います。今日はありがとうございました。

いま、「ねこブーム」と言われています。ねこ本も大人気で、専門に扱う書店もあるほど!『なまえのないねこ』は文と絵が素晴らしくマッチしており、ねこ好きにはたまらない魅力あふれる作品ではないでしょうか。この作品から保護猫活動が広がることも願っています。

そしていよいよ最後は児童書 新作部門 第1位!ブロンズ新社 ヨシタケシンスケさんの『ころべばいいのに』に決定いたしました!静岡書店大賞 実行委員 鈴木祐輔さん(戸田書店 菊川店)より、トロフィーを贈呈。

ありがとうございます。はい、そういったわけでヨシタケシンスケでございます。今日はこのような賞を頂きまして、本当にありがとうございます。

今回の「ころべばいいのに」という本なんですけども、嫌いな奴っているよなーっ!っていうそういうのを、本にしてやろうと言うところからスタートしました。これは私自身が何人か嫌いな人おりまして(笑)こういう場所で言うべきことじゃないかもしれないんですけども、その人のことを憎み始めると、仕事が手につかなくなるというようなことで、苦しい思いをしております。そうやって僕自身が困っていることに対して、なにかひとつ受け取り方があるんじゃないかというところでいろいろ考えて作ったのが今回の「ころべばいいのに」という本です。

この中で主人公の女の子に嫌いな人がいて、すごく嫌な気分になる。ではこの嫌な気分はどうすればいいんだろう?ということでいろいろ考えて、一つの結論を出していくっていうお話なんですけども。

この絵本を作る際に一番大事にしたことっていうのが、実は女の子が物語の初めから終わりまで誰にも相談しないんです。で、道を行く人の会話の端々を聞いたりだとか、自分の経験を元にしたりしながら、なにがしかの着地点を見つけるっていう本なんですけども。

こういうネガティブな感情の話になったときに、だいたい解決策ってまず誰かに相談しましょう。誰かに話を聞いてもらいましょうっていうことになるんですね。ただ僕はそういうこと言われたときに、相談できる子供じゃなかったんです。例えば自分がそういう気持ちになったときに本を読んだとき、その本に出てくる人がすぐ先生に相談する、親に相談して話を聞いてもらうっていう展開だとしたら、僕はなんか置いて行かれた気持になるような気がしたんです。

相談できない子ってどんなに「しようね。」って言ってもしないんですよ。

逆に相談する子って、しなくてもいいのにどんどんするんですよね。僕は相談できないタイプの子どもだったので、誰にも相談できない子が自分の力だけでなにがしかの着地点を見つける本、っていうのを僕が子どものころに読んだら、勇気づけられると思ったんです。そういう一般的な解決策とは違う選択肢っていうやり方もあるよね。こういう考え方をしてもいいよね。っていうものの選択肢の一つになってくれたらいいんじゃないかなぁ。と、思って作った本です。

「ころべばいいのに」って非常に刺激的なタイトルなので、ギョッとされる方もたくさんいらっしゃるんですけども、そういう中でたくさん読んでいただいて、こんなにたくさん支持を頂けたというのは僕自身とてもびっくりしましたしやはり分かってくれたというか、届いたというか、認めて頂いたということを、今回すごく感じました。

静岡の書店の皆様にこういう形で、こういう本があってもいいよねと認めてくださったというのはとても勇気づけられますし、いろんな立場の人にも嫌いな人がいるというのは、大人も子どももいっしょなので、「いるよね~っ」って、「いなくならないよね~っ」って言うところを、どうにかうまいことやっていければいいなと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。

ヨシタケさんは第2回、第4回~今年の第8回と、児童書 新作部門の第3位までに入賞しており、ここ4年連続でお越しくださり、感謝感激です。作品に独特な哲学があるように、服装も常に定番、そしていつも謙虚で穏やかで。そんなヨシタケさんでも「ころべばいいのに」と思う人がいるんですね。何だかホッとしたりして。ヨシタケさんの絵本に救われる人、多いはずです。

すべての受賞作が決定し、受賞作家さんが前方へ!そして、書店員・図書館員の方々も一緒に恒例の記念撮影を行いました。一般参加のお二人も大変喜んでくださり、よかったです(*^^*)

記念撮影も無事終了し、静岡書店大賞 副事務局長の吉見佳奈子(吉見書店 外商本部)より閉式のご挨拶です。

静岡書店大賞、第8回ということで、第1回から委員をつとめさせておりまして、今年は発起人の立ち上げの高木さんが大きなスタートをされたというすごく記念すべき年でもあります。その時、高木さんの上のお子さんがまだ赤ちゃんだったことを覚えていまして、自分自身も中学1年と小学3年だった娘たちが大学2年と高校1年生になりました。すごくそういう時の流れをこの書店大賞とともにやってこれたんだな、ということを嬉しく思っています。

今日もたくさんの出版社さん、取次店の皆さん、それから書店員の皆さん、図書館員の皆さん、ほんとに皆さんとの交流ができ、こうした作家さんたちの素晴らしいお話を聴くことができて、益々やっぱり本っていいなというふうに思いました。これからもたくさん売って、静岡書店大賞の作品を盛り上げていきたいです。次期事務局長の発表をここでさせていただきます。次期事務局長は、戸田書店の鈴木祐輔さんです。鈴木さん、お願いします。

ご紹介にあずかりました戸田書店の鈴木です。今、吉見さんの方で第1回の高木さんのお話が出たんですけども、私も高木さんの話をしようと思っていてちょっとかぶってしまうんですけど、私が静岡に来たのが2012年、書店大賞の始まった年、創設者の高木さんのお店 戸田書店掛川西郷店に行きました。私が書店員として働いた記憶というのが、静岡書店大賞と一緒にというかたちですごい感慨深いものがあります。高木さんのもとでいろいろ学ばせていただいて、めぐりめぐって私が事務局長ということで、第9回を担わせていただく、私としては、次世代にバトンタッチされたという認識で、またこれから新しい時代に向けて、しっかりとやっていきます。どうぞ次回もご協力よろしくお願いします。

静岡書店大賞 初代の高木さんの思いを、実行委員皆が大事にしており、今後もその思いを引き継いでいきたい、そう心は一つです。書店にはきびしい時代ですが、今後も垣根を越え、一丸となって良い本を売っていこう!と、改めて励みとなる授賞式でした。

そして同じシンフォニー会場を急いで片付け、懇親会へ。司会は今年も、静岡書店大賞 実行委員の山本明広さん(BOOKアマノ有玉店)。開会の挨拶は「しぞ~か本の日!」実行委員長 吉見光太郎(静岡県書店組合 理事長)より。

そして同じシンフォニー会場を急いで片付け、懇親会へ。司会は今年も、静岡書店大賞 実行委員の山本明広さん(BOOKアマノ有玉店)。開会の挨拶は「しぞ~か本の日!」実行委員長 吉見光太郎(静岡県書店組合 理事長)より。

ただいまご紹介いただきました吉見でございます。本日は受賞された作家の皆様、図書館の皆様、出版社の皆様、販売会社の皆様、そして書店の皆様、師走に入りましたお忙しい中に静岡にお集まりいただき、誠にありがとうございます。

東京や大阪のような大都市ではない地方都市の静岡に、このような多くの皆様にお集まりいただき、盛大に開催できることは大変嬉しく、運営に関わっていただきましたすべての方々に心より感謝申しげます。

私は実行委員長という肩書ではありますが、名ばかりでございまして、実際は静岡書店大賞の実行委員の各書店の皆さま、トーハン、日販、楽天ブックスネットワークの販売会社の担当の皆さま、また協力委員であります静岡県立中央図書館の八木さまにおかれましては、本当に日々の業務でお忙しい中に開催に向けてご尽力いただいたからこそ実現できたことでございます。

特に図書館の皆さまが参加していただいているこの静岡書店大賞は、全国でもたぐいまれな賞でございます。図書館さんには年間を通して多くの本を購入していただいています。出版社の皆様におかれましては、今後とも何とぞご理解、ご協力をお願い申し上げます。

歴史的に振り返りますと、この会は「静岡書店大賞」をどのように盛り上げていくかというところから始まり、そして静岡トーハン会、静岡日販会がそれぞれ11月の別々の日に開催して出版社の皆様にも幾度と足を運んでいただくのも問題ということもあって、何とか合同でできないかという議論から生まれた経緯があります。

静岡県は「読書県しずおか」をうたっております。「本に出会い、本を知り 本に親しみ、本を活かし 本と生き、本を伝える」 まさに私たち出版業界に関わる全員の役目であると思います。

今日このような皆で集まれる機会はなかんかありませんので、この懇親会では、日ごろお話しできない方とお話していただき、より多くの情報交換を行っていただきたいと思います。一人でも多くの読者が増えていくようになることを願って、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。

続きまして、ご来賓を代表しまして、昨年と同じく、静岡県立中央図書館 館長 三科守さまにご挨拶をいただきました。

失礼いたします。御紹介をいただきました県立中央図書館の三科と申します。本日は書店大商談会、静岡書店大賞授賞式にお招きいただきまして、ありがとうございました。お邪魔したのは今年で2年目になりますが、昨年同様、商談会の熱気に圧倒されました。また、本日、受賞された皆様、おめでとうございます。本館におきましても、受賞作品の展示をし、来館するお皆様に、御紹介させていただきます。

失礼いたします。御紹介をいただきました県立中央図書館の三科と申します。本日は書店大商談会、静岡書店大賞授賞式にお招きいただきまして、ありがとうございました。お邪魔したのは今年で2年目になりますが、昨年同様、商談会の熱気に圧倒されました。また、本日、受賞された皆様、おめでとうございます。本館におきましても、受賞作品の展示をし、来館するお皆様に、御紹介させていただきます。

さて、読書推進に関わる試みが、出版社、書店の皆さん、学校教育、読み聞かせボランティアの皆さんなどの御尽力で様々に実践されています。本日のこの催しもその一つと言えます。

近年盛り上がりをみせているもののひとつに、ビブリオバトルがあげられると思います。静岡県では、活字文化推進会議(主管は読売新聞)主催全国高等学校ビブリオバトルにおいて今年の1月の全国大会で、優勝者を出しました。県立富士宮西高校の遠藤駿介君です。

彼が紹介したチャンプ本は深水黎一郎(ふかみれいいちろう)さんの「最後のトリック」<文庫の初版は2014年>です。静岡県教育委員会主催の県大会は昨年9月実施で私も審査と講評に加わりました。県内から30校48名参加。決勝戦は8名。皆、プレゼンの練習を何回も何回もやってきたな、と思わせる見事なもので、自分の選んだ本の魅力を一生懸命紹介していました。

私、浜松から新幹線通勤をしていますが、浜松駅構内の1階に谷島屋書店エキマチ店があり、帰宅時、新幹線から私鉄遠州鉄道に乗り換える際、15分ほどの時間があり、時間調整でふらりと立ち寄るのですが、文庫棚で「最後のトリック」いまも面出しで重ねられています。第5回ビブリオバトル優勝 と遠藤君の名前、校名も帯に入っています。私がエキマチ店で購入したとき49刷りでしたが、1週間ほど前見たときは54刷りでした。遠藤君、出版社(河出書房)、書店さんに大貢献しています。たまたま谷島屋さんの名前を出しましたが、もちろん、吉見書店、江崎書店、戸田書店さんなどなど他でも個人的に購入していますので。大事な補足をさせていただきます。

今年も県予選が9月にありましたが、33校60人と、年々参加者が増えています。今年の優勝者も富士宮西高校で、深沢治樹(ふかさわ はるき)君が紹介したのは百田尚樹さんの「フォルトゥナの瞳」で、2015年の出版。全国大会が楽しみです。なお、深沢君はバレーボール部の副主将で、運動部系が読書する者が少ないという分けではありません。

それとビブリオバトル見ていますと、読書の可能性といいますか、若者が決して最近出版されたばかりの本だけに関心を持っているわけではないこともわかります。今年県大会での準優勝は筒井康隆さんの1989年に出た「残像に口紅を」(中公)でしたし、特別賞は平安時代の「堤中納言物語」(岩波)です。古文です。また、決勝まできませんでしたが、「聖書」を紹介した生徒もいました。

彼等の話を聞いていますと一冊の本との出会いのきっかけも様々で、書店で帯に書かれた言葉に惹かれて手にした生徒もいれば、昨年の県大会で印象に残っているのは、小学生の時、おじいちゃんが、これを読め、といってくれた、それが、江戸川乱歩の「蜘蛛男」で、いわゆる子ども向けのジュブナイル版(あのポプラ社の、柳瀬茂画伯によるインパクトのあるカバー絵はいまも懐かしくて、昭和40年代の小学生男子はあのカバー絵に惹かれて競争で学校図書館で借りたものですが)ではなくて、大人が読む通常版だったというのがありました。難しい漢字はいっぱい使われていますし、内容は猟奇的でエログロ的な色も濃い作品ですが、高校生になった彼は、どうしておじいちゃんは、小学生の僕にこういう本を読めといったんだろう、そこから、本の紹介が始まりました。

ビブリオバトル、中学、高校でも裾野が広がっています。またビブリオに限らず、本の魅力を伝えるきっかけは至るところにあります。スマホも便利で面白いですが、学術書を含めて、読書の持つ、ときに難しい言葉も出てきますが、その難しさも含めて、通り一遍の単純な面白さは違う、知的な深みのある面白さという、その魅力を知ってもらうきっかけ、仕掛けを、出版社の皆さん、書店の皆さん、読書推進に関わる皆さん、そして図書館等が、連携しながら、さらに増やしていければいいな、と思います。本日はお招きいただきまして、ありがとうございました。

浜松から静岡へ通勤されているという館長さん、本への愛、読書推進や読書教育へのあふれる熱意が伝わるお言葉でした。

いよいよ乾杯です。ご発声を、ポプラ社 局長の吉田元子さまにしていただきました。

ご紹介にあずかりましたポプラ社の吉田と申します。弊社は第1回の小説部門の大賞をいただきまして、先ほど授賞式の最後に、事務局の方々からお名前のが上がっておりました高木さんが弊社の方にお知らせに来てくださいまして、あの日のその時のことを昨日のことのように覚えております。

ご紹介にあずかりましたポプラ社の吉田と申します。弊社は第1回の小説部門の大賞をいただきまして、先ほど授賞式の最後に、事務局の方々からお名前のが上がっておりました高木さんが弊社の方にお知らせに来てくださいまして、あの日のその時のことを昨日のことのように覚えております。

その時は授賞式が懇親会でしたか、ここよりちょっと駅から遠い居酒屋さんだったことを覚えておりまして、今日のシャンデリアを見上げながら、その大きさの違いをとても感じております。

その後も幸せなことに何度か受賞の機会をいただきまして、回を重ねるごとにほんとにこの賞が大きく盛大なものになっていくのを眩しく嬉しく拝見していたんですけども、今回第8回という何ともよりめでたい感じのする会で、受賞版元の一つとしてここに再びおじゃまできたことを嬉しく幸せに思っております。

本当にこのたびは受賞されました受賞作家の皆様、版元の皆様、おめでとうございます。栄えある受賞作が益々多くの方々の目に届きますように、静岡書店大賞が益々発展しますように、そして今日ここにお集まりの受賞作家をはじめとする皆様にいろいろと良いことが起こりますように、ご健勝を祈り乾杯したいと思います。

ではご唱和ください「乾杯!」。

第1回から今までの授賞式の変遷も感慨深く思ってくださり、実行委員皆、感激です。ありがとうございました。

歓談の中、司会の山本さんが、副賞の横断バッグと、今回特別に作っていただいた「読書中」グッズもご紹介♪ 「横断中」だけでなく「読書中」もこれからは大ヒットの予感です!

取次三社のご担当者さんによる、スタンプラリーの当選者発表も盛り上がりました。当選した出版社の方々、書店員さん、おめでとうございます!取次店の皆様、ご準備本当にありがとうございました。

締めの挨拶は、静岡書店大賞 創設者で初代事務局長の高木久直さん(高久書店)より。

今回も多くの皆さまにご参集頂きまして、静岡書店大賞実行委員として感謝を致します。本当にありがとうございます。

今回も多くの皆さまにご参集頂きまして、静岡書店大賞実行委員として感謝を致します。本当にありがとうございます。

私、この度独立をし、走る本屋さん高久書店を名乗って活動を始めました。街の本屋でも喰って行けるんだ、生活はできるんだという事を、わが身をもって実証したかったのです。本屋バカです。

8年前にスタートした本会でありますが、今では、地方における本のイベントの成功例だと言われるようになりました。こんなにも盛大で華々しいセレモニーが開催されるようになりました。思い返せば初年度は、浜松の小さな居酒屋に作家さんを呼んで20人程で授賞式とは名ばかりの会でした。申し訳ないなぁと思ったのが昨日のことのようです。

年々盛会になって行くのはとても嬉しいのですが、心境は複雑だったりもします。8年前、本会に投票してくれた書店は200店近くありました。今年は、160店でした。静岡県内でも本屋の存在しない町は、6市町に上り、ますます増えそうな様相を呈しております。

走る本屋さんで本屋の無い町に伺った折、小学生の女の子が500円の図書カードを2枚持って「去年貰った図書カード、やっと使えるんだ♪」と来店してくれました。本当は、私の走る本屋さんでも図書カードは使えないんです。でも、使えないとは言えなかった。可愛そうに・・・、本屋はこれじゃ駄目だなぁと思ったのです。

我々は、もう一度読者の方を向き直し、書店、取次販売会社、出版社、物流、そして自治体の皆さまと協力しながら変わって行かなければならない時を迎えていると思います。

これからも静岡書店大賞が、しぞ~か本の日が、そんな変容の時代の一助になれば光栄です。本日は、誠にありがとう御座いました。

静岡書店大賞 創設者の高木さんの言葉はいつも胸に迫り、感動します。新たな出発をされた高木さんを皆が応援していますし、引き続き静岡書店大賞の要・重鎮として、頼りにさせていただきたいです。

今年の静岡書店大賞も、素晴らしい受賞作品ばかり、県内書店・図書館で力を入れて販売・宣伝をしてまいります。令和となって初の今回、皆様のおかげでとてもあたたかく素晴らしい会となりました。心より感謝申し上げます。2020年も頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

3年間、ロビーで開催してきましたが、後方からは見えない等、様々な課題がありました。取次店の方々はじめ出版社さん、書店員さんなど、皆さんのご協力により、会場の入れ替えもスムーズで、大変ありがたかったです。垣根を越えた取り組み、年を重ねるごとにパワーアップしてきております!皆様に感謝です。

まずは大商談会が13:00~16:20まで行われ、昨年より1社多い115社にご出展いただき、大盛況でした。3時間20分と長丁場ですが、時間が足りず全部まわりきれないのが残念、申し訳なくも思います。今年も、県内の図書館員さんが参加され、その図書館さん担当の書店員、同じ地区の書店員がアテンドをしながらブースをまわりました。普段手に取れない本や新刊本を知ることができ、図書館員さんにも大好評でした。ご出展くださった出版社の皆様、本当にありがとうございました。

シンフォニー入口手前で、今年も静岡書店大賞のグッズ販売をさせていただきました!昨年に続き、今年も戸田書店の鈴木さん、江崎書店の新村さんが活躍してくださり、缶バッジ、クリアファイル、ブックカバー等、お買い上げくださった皆様、ありがとうございました。そして募金へのご協力もいただき、感謝です。亜紀書房さんにも多大なるご協力をいただき、心より御礼申し上げます。

さあ、いよいよ授賞式が始まります。今年は授賞式もシンフォニー会場!今までの縦長のロビーと違い、かなり広く、見やすくなりました。余裕があり、良いなぁと感じました。

まずは事務局長の宗形さん(MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店)からご挨拶→副賞をご提供くださった横断バッグのミヤハラの杉山さんから一言をいただきました。

ご来場の皆様、本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。丸善ジュンク堂書店の宗形と申します。多くの方々のお力添えのおかげで、今年も授賞式を行なえます。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

この静岡書店大賞も、今年で8回目を数えますが、今回は、書店員565名、図書館員156名、合わせて721名の投票を頂きました。皆様の投票があって初めて、素敵な受賞作を見出すことができます。本当にありがとうございます。

さて、令和初の授賞式となる今年ですが、平成最後であった昨年に引き続き、一般読者の方々をお招きしています。また、受賞作の読者レビューコンテストも開催いたします。

他に変わったところと言えば・・・会場が広くなったことでしょうか。昨年までは、ロビーで行なっていた授賞式ですが、今年の試みとして、この「シンフォニー」に会場を移しております。こうして、わずかではありますが年々変化している授賞式ですけれども、私達がやりたいことは変わりません。ここで選ばれる作品たちは、私たちが「県民読者に最も読んでもらいたい本」です。この「最も読んでもらいたい本」を一人でも多くの読者に届けるために、今後も活動して参ります。引き続きご支援いただけましたら幸いです。

また、静岡書店大賞では、毎年、静岡に所縁のある企業さまに、副賞をご提供頂いております。今年は、「横断バッグのミヤハラ.,」様にご提供頂きました。本日は、代表取締役 杉山妙子様、企画・営業 杉山司様をお招きしています。それでは、杉山司様にご挨拶いただきます。よろしくお願いいたします。

宗形事務局長から、副賞ご提供のミヤハラの杉山さんへマイクをバトンタッチです。

受賞者の皆様、このたびはおめでとうございます。静岡で小学生用通学カバン、横断バッグ製造・販売をさせていただいております、ミヤハラの杉山と申します。

子どもたちが使う物として、長年作り続けてきた横断バッグも、最近では交通安全に興味がある、大人の方が「かわいい」と言って使っていただけることがとても増えました。本も同じで、子どもの頃には冷たく見えていた登場人物が、大人になって読み返すと実は優しく魅力的な人物だったりすることがたくさんあります。時間が経つと、また違った楽しみ方や味わいが分かる、そんな共通点を感じながら、今日という日を楽しみにしてまいりました。

本日はこのような名誉ある賞の記念品に弊社の横断バッグを選定していただきましたことに深く感謝申し上げますとともに、この会が益々盛り上がることを記念して、ご挨拶にかえさせていただきます。おめでとうございます。

静岡市民にはおなじみの横断バッグ、子どもの頃からなじみのバッグは、大人になるとまた新たな魅力に気づかされます。杉山さんのおっしゃるように、本も同じですね。とても嬉しいお言葉をいただきました。

司会は昨年に引き続き、㈱GOTO TSUTAYA事業部の田畑亜希子さん、ステージ補佐役は今年も貝塚知香さん(精文館書店 TSUTAYA佐鳴台店)です。安心のお二人です♪

まずは小説部門から。大賞作は、新潮社、伊与原新さんの『月まで三キロ』に決定いたしました!

静岡書店大賞 副事務局長の丸林篤史さん(谷島屋イオンモール浜松志都呂店)からトロフィー贈呈です。

伊予原 新と申します。このたびはまことにありがとうございます。静岡に来られて本当にうれしいです。

僕自身は静岡出身というわけでも、ここで暮らしたことがるというわけでもありませんし、『月まで三キロ』という短編集の中にも静岡が舞台になったのは一遍だけなんですねにもかかわらず、刊行からもう、まる一年になりますけども、そういう長きにわたって、県内の書店さんが本当に熱く応援してくださって、それがじわじわと全国に広まって、版を重ねることができ、そういう意味で、本当にこの『月まで三キロ』は静岡発の作品になったなと、思っております。

僕はデビューしてもう9年が経とうとしているんですけども、僕程度の場合ですと、なかなか自分の本が一体どういう人たちに読まれて、どんな感想を持っていただいているのかっていうのが、なかなか分からないです。新刊がでましても、褒めてくれるのは各社担当編集者と、せいぜい昔の研究者仲間ぐらいでして。

僕は元々地球科学の研究をしておりまして、月まで三キロという短編集も、その分野の研究者がたくさん登場しますけども。実際、僕の周りの研究者っていうのは、皆さんご想像つくかと思いますが、褒めてくれるといっても、素直に褒めてくれるわけではない、というところでして。

典型的なとこで言いますと、ニヤニヤしながら「いやぁ!これはこれは伊予原先生。今回もなかなか力作でしたねぇ」みたいなことを言って、ってだんだん近づいてきてですね。「それにしてもあのラストのロジック、ああ言う非対称な命題は厳密には証明できないんじゃないの?」とかちょっぴり意味わからないことを言って、捨て台詞を残して去っていくとか、あるいはですね、ちょっぴり真剣な顔で近づいてきたかと思うと、「教授を殺しちゃう犯人の若手研究者って、僕がモデルだよねぇ?」とか、ほとんど被害妄想のようなことを言って立ち去って行ったりだとか、もちろん僕は、そういう形でしか親愛の情を示せない彼らのことをたまらなく好きで、だからこそ、こういう小説を書いているわけですけども、それでも流石に。もうちょっと。たまには違う反応も欲しいなと。本当に本が好きな、小説が好きな方々の反応が知りたいなと。僕ら書き手にとってはそれが、書店の皆さんであり、図書館のみなさんであるわけです。ですからこの度こうして選んでいただけましたことは、僕にとって本当に大きな誇りですし、自信になります。

この本を担当してくださった新潮社の川上さんと、いつか静岡にお礼に行きたいですねと、ずーっと言っていたんですけど、この度、それがこういう本当に願ってもない形で叶いまして本当にうれしいですし、これでまたもうひとつ静岡のみなさんに感謝を申し上げることが増えたなあと、思っております。

小説にとっては、なかなか厳しい時代が続いておりますけども、これからも腐らず媚びずに自分らしい小説を書き続けたいなと。それがいい作品であればきっと、書店の皆さんが売ってくださる、図書館の皆さんが推してくださると、そういうことを信じて書き続けたいなと思ております。今日は本当にありがとうございました。

『月まで三キロ』の「月」とは、浜松市天竜区の月地区のこと。看板の横にはとうとうたる天竜川が!自然豊かなのどかな所のようです。地球科学の研究者という伊与原先生、これからも惑星や天文を取り入れた、そして静岡が舞台の小説を書いていただきたいなぁと思います。

続きまして、映像化したい文庫部門。大賞作は、ポプラ社 いぬじゅんさんの『この冬、いなくなる君へ』です!静岡書店大賞 実行委員の秋山惠介さん(吉見書店 長田店)からトロフィーを贈呈です。

皆さんこんにちは、いぬじゅんと申します。先ほど、いぬじゅん(⤴)って呼ばれたんですけど、いぬ(→)じゅん(↘)です。※矢印はアクセントを表します。

このたびは本当に素晴らしい賞をいただきまして、ありがとうございます。とにかくこの賞をいただけたのも、静岡の書店員の皆様、図書館員の皆様のおかげだと思っております。そして、私の作品をいつも楽しみにしてくださっているファンの皆様のおかげです。あと……私の才能のおかげ。あっだめだ、干される(笑)

私デビューして五年が経つんですけども、いまとなっても初めて静岡の書店を挨拶まわりした時のことを覚えているんです。

初めは営業に行くものかどうかも分からずに、ご挨拶に伺ったんですけども、多分その時冷たくされてたら、もう二度と行けなかったと思うんですけども、どこの書店さんにご挨拶に行っても、皆さんすごく優しく迎えてくださって、それから新刊がでるたんびにご挨拶にいくと、本当に優しく。やっぱり静岡の方って天候と一緒で、穏やかな方が多いなと。ウマいこと言ったりして(笑) 感謝しているんです。ですので、この賞を、静岡の賞を頂けたということは、本当に私にとって意味のあるもので、この賞を頂けたら他の賞は要らない──ウソです。ください(笑)!

この作品『この冬、いなくなる君へ』という作品なんですけども、末吉という担当編集者と──今日来てますけども。一緒に一年以上かけて、時にはケンカもしながら作った作品で、末吉のほうから、「いぬじゅんさんのもう一つの代表作を作りましょう!」といわれて作った作品です。ですので、本当に感慨深いですし、こうやって信じて努力すれば夢はかなうということを実感しております。Dreams come true.私ドリカム大好きなので、映像化したときは是非ドリカムを……干される(笑)

これからもこの賞に恥じないように、静岡の地を静岡の書店員さん、図書館員さんと共に盛り上げて行ければと思います。12月5日明後日にはポプラ社から新刊が出るんですけども、『あの冬、なくした恋を探して』冬シリーズの第2弾が出ます。是非よろしくお願いいたします。これからも頑張ります。ありがとうございます。

いぬじゅんさん、とても気さくでお優しい、作品そのもののあたたかなお方でした!浜松にお住まいで、身近な作家さんというのも嬉しいです。お名前のアクセント、大事ですね。

続きまして、児童書名作部門です。大賞作は、こぐま社 にしまきかやこさんの『わたしのワンピース』です!静岡書店大賞 協力委員 八木麻美さん(静岡県立中央図書館)からトロフィーを贈呈。

皆さんこんにちは、にしまきかやこと申します。こんな会場だって全然知らずに、授賞式って言ってもどんなんで頂くのかな?と思いながらボケーっとしながらきちゃったら、こういうすごく派手な会場でこんな授賞式だとは、全然知らないで来ました。

そしてご挨拶の用意も何にもしていなんですけども、名作部門というので賞を頂いて、私も今年80になるんですけども、50年絵本を描いてきたんですね──いえ、53年描いてきたんだ。『わたしのワンピース』は、絵本を書き出してから3年目の本なんです。ですからわたしのワンピースは、世の中に出てから今年で五十年になるんです。

それで今年は、神奈川県のの近代文学館で、にしまきかやこ『わたしのワンピース』50年展って言うのをやっていただきまして。それで私は、「わたしの絵本人生はこれでもう終わりだなぁ」なんて思いながら感動してすごくうれしかったんですけども、50年やってくるとこういうことになるんだなと、展示を見ながらいたく感動して、「もう私の仕事は終わってる」と、思ってたんですね。そしたらまた今日、このようなおまけがつきまして、名作部門に選んでいただいて本当に、嬉しい想いです。本当にありがとうございました。

それでちょっとはお話しなければいけないかな?と、何を話したらいいかなと考えているんですけれども、こぐま社って言うのは本当に小さな会社で、出来たときに社長と事務の人ふたりだけの会社だったんですね。それで、できてから2年目に私は出会いまして、そして、「なんでもいいから描きなさい」と、こう言われたんですよ。「なんでもいいから」って言ったって、絵本のことはほとんど何にも知らずに、私は東京藝大を出たんですが、ちょっとは外国のイラストレーションっていう仕事の中に、絵本って言うのがあるなーって言うのは知ってたんです。そして、「子どもの相手をする仕事はいいなー」って思っていたんです。ただ、どこかで絵本っていう仕事を出させてくれるんだろうか?と、全然分からずに版画を作っていたんです。

そうしたらたまたま、こぐま社がリトグラフの絵本を作るっていうんで、私を見つけてくれて、そこで「なんでもいいから本を作って」って言われて。本当に、絵本なんて子どものころ全く読んだことのない世代ですから、どうやって作ったらいいか何にもわからないまんまに、こうめちゃくちゃに、自分の中で、「こうかなぁ?」って考えながら適当に描いたものが、最初の本だったんですね。

そして、最初の本を作って少しして、今度は勉強をしてそして、それが少しづつ世の中に出る、本屋さんに並んでいるのをすごく恥ずかしいと思いながらも、なんとなく、私もこれから絵本を描く人になるのかどうかなって、不安になりながらも考えて絵本なんだから、絵で作らなくちゃいけないってまず考えました。

そして、三年目に三冊目なんですけども、こぐま社で「わたしのワンピース」って言うのを描いたんですよね。これは私は心の中では、「絵描きとしてなかなかいいアイデアで、子どもに向けて描いたんだから、うまくいったかもしれない」と、思っていたんですけれど、本が全然売れないんですよね。

それは当時絵本って言うのは、3000部刷ったらいい方で、それでも少しづつ時々は刷り増しをしてくれるのかな?と思ったんですけども。まだ私はこぐま社に出会って三年目でしょう?だからなんだかよく分からないうちに、世の中が絵本ブームになったんです。あっという間にいろんな出版社が絵本を出すようになって。

そして私はこぐま社で三冊も出しているものだから、いろんな児童書を出版している会社からオファーが来て、「描いてください!描いてください!」って言われるようになって、それらはみんな原稿があるものに、絵をつけてたのね。そして、そっちは一応売れるわけですよ。

私は出版社だから、売れてお金がもらえるものは当然だと思って、仕事として選んだんですけども、こぐま社はなかなかそうはいかないんです。まあ、出来て二年目って言うのもあるんだけれども、まあ、社長がのんきだったって言うのもあると思うんですけども。そんなわけで、それが徐々に徐々に売れだして、そして5,6年たってからパッと、ちょっと大きく売れ出して、それからまた徐々に徐々に売れて、また徐々に徐々にっていうことを50年続けて、それで私はなんとなく、「『わたしのワンピース』が私の代表作かな?とはもちろん思ってたんですけれども。本当にこの10年はずーっと売れるようになって、わたしの生活も支えてくれるようになって、そして私は『わたしのワンピース』はここまで成長したんだから、もう私はすることないかな?と思って。

でもその間に、私も一応絵本作家ですから、120、30冊は描いたと思うんですね。ちゃんと数えたこともないんですけども、それぐらいは描いてきたと思うんですけども。やっぱり『わたしのワンピース』がずーっと売れるようになって、他の本が売れなくなってくると、前は『わたしのワンピース』より売れていた本があるんだけど、それがどんどんどんどん落ちてきて、なかなかそう上手くはいかないんだな、っていうのは、分かってきたんですけども。

それでも、こうやって本屋さんのおかげだったり、いろんな図書館のおかげだったり、いろんなところで私の本を読んでくれている。もちろん子どものおかげだと、私は思っていますけれども。そうやって、私の本が世の中に広まってきたっていうことは、本当に私にとってはこれ以上ない喜びだと思っております。「わたしのワンピース」それから、私の本いくつかありますので、これからもどうかよろしくお願いします。

にしまき先生は御年80歳!静岡書店大賞の児童書名作部門の著者さんがご出席くださるのは、実は初めてなんです。というのも、ロングセラー本の著者さんということで、他界されていたり、ご高齢で来静がかなわなかったり、ということで、今までも今後も難しい現実があります。なので今回のにしまき先生のご登壇はとてもありがたく、感激もひとしおでした。80歳とは思えぬお若くお元気なお姿に、頭が下がりました。

にしまき先生の横のお写真は、登壇待ちの受賞作家さんたちです。舞台裏の貴重な1枚、お見せしちゃいます。

続きまして、児童書新作部門の発表です。第3位は、学研 ういさん作、えがしらみちこさん絵の『しょうがっこうがだいすき』に決定いたしました!静岡書店大賞 実行委員 増田さん(マルサン書店 仲見世店)からトロフィー贈呈です。

こんばんは。三島市在住の絵本作家のえがしらみちこと申します。このたびはこんな盛大な買いに呼んでいただいて本当にうれしいです。

私がこの絵本のお話を頂いたのが、調べてみたらちょうど一年前。去年の今日、12月3日に編集の宮崎さんから「ういちゃんのお話を絵本にしたい」っていうご依頼を頂きました。私の娘もちょうど、次年度から小学校一年生になりますので、ちょっと先輩からのアドバイスを絵本にするって、すごい素敵だなと思って、「ぜひ絵をつけさせてください」と、受けさせていただきました。それで、文章を見てすごいういさんのお父様やお母様の愛情がすごいあふれていて、こんなに一個のテーマに絞ってずっとお話というか、説明を書くのって、そばで一緒に帆走して、応援したりとか、いいねって褒めてあげるお父さんやお母さんがいないと、なかなか小学校二年生じゃ、あんだけの文章を書けないだろうなって思って、「ああ、すごい愛情がいっぱいだな」って思て絵をつけました。

お見本じゃなくて、実用書みたいにならないように、「絵本ぽく年長さんが読んで楽しめるような内容にしたいね」っていうので、編集の宮崎さんと、デザイナーさんと相談しながら、こうかな?ああかな?と時間もあんまりない中、試行錯誤して作りました。

やっと出来上がったものを、書店員の皆さんもいいねって褒めてくださったり、色紙書いてくださいとか、いっぱい展開しますねって声かけて下さる方もいらしてすごいうれしかったです。ありがとうございます。

この本をはちょっと字が小さめなので、一人で子どもが読むのって難しいかなと思いますので、お父さんやお母さんと一緒に読んで、明るい未来を想像して、家族で楽しんでもらえたらなと思います。今日は本当にありがとうございます。

そして、文を書かれた 小学3年生の ういさんのお手紙を、学研編集部の宮崎様が代読してくださいました。

学研プラスの宮崎です。いまのえがしらさんの話を横で聞いていて、えがしらさんに絵をお願いして、えがしらさんが受けてくださって、本当によかったなとしみじみ思いました。

それでできた絵本がこうやって、静岡で三位という賞を頂くことができて本当に光栄ですし、ういさんとういさんの家族に「三位に選ばれましたよと」とお伝えしましたら、「本当にすごいねって」喜んでいただいて、ういさんいま小学校三年生なんですけども、小学校三年生でこういう立派な賞を頂けるというのは、なかなか無いことで、そういった意味でも重ねてお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。それで今日ういさんは、大好きな小学校の方に通っておりまして、ここには来れないんですけれども、お手紙を預かって来ておりますので、こちらを読ませていただきます。

「静岡の皆さんへ、今回は賞をくれてありがとうございます。嬉しく思います。本を書くときにたくさんの子たちの役に立つと嬉しいなと思って書きました。なのでたくさんの人や子どもが読んでくれると嬉しいです。私は今3年生になりました、来年は4年生で部活が始まるので頑張りたいと思っています。秋元ういより。」

えがしらさんは静岡県三島市で「えほんやさん」の店主もされており、絵も文も、ご本人そのものという感じのお優しい作品ばかりです。『しょうがっこうがだいすき』の文を書かれた ういさんより少し年下の娘さんを描いた「娘ちゃん日記」もほのぼの癒されます。

右の写真は、ミヤハラの杉山さんから副賞の贈呈です。ういさんが来られなかったのは残念ですが、副賞の横断バッグを喜んでくださるといいなと思っています。

続きまして児童書新作部門 第2位は、小峰書店 竹下久子さん文、町田尚子さん絵の『なまえのないねこ』に決定いたしました!町田尚子さんはご都合がつかず欠席で残念ですが、竹下久子さんへ、静岡書店大賞 実行委員の大庭さん(江崎書店 袋井店)からトロフィーを贈呈です。

こんにちは。『なまえのないねこ』の文章を担当しました 竹下文子です。このたびは選んでいただいて、ありがとうございました。今日は絵を描かれた町田尚子さんは来られなくて残念なんですけども。私がこの文章を書きまして、それを町田さんが気に入ってくださって、絵を描いていただくのに三年ほど待ちました。

本当にいい絵を描いていただいて、この絵本の表紙の猫を、本屋さんで見て一目惚れしたとか、うちの子にソックリとか言って下さる方が本当に多くてビックリするくらいです。そういう風に多くの人に共感していただける、いろんな人の想いを巻き込んでくるような、そういう絵本というのは、なかなか作ろうと思って作れるようなものではないので、そういう本が作れたということだけで、作者としては幸せなことだと思っています。

先ほどのえがしらさんは三島にお住まいなんですけども、私はもうちょっと先の伊豆の下田に住んでおりまして、もう33年ぐらいになります。伊豆半島の東の方というのは、日頃それほど静岡っていう意識が、ちょっと薄いようなところなんですが、こうして静岡で選んでいただいて、やっぱりちょっと特別な地元っていうような,うれしい気持ちがしております。これを機会にこの絵本が、この絵本の中の猫たちがもっといろんなところで、いろんな人と出会って、かわいがっていただけると嬉しいと思います。今日はありがとうございました。

いま、「ねこブーム」と言われています。ねこ本も大人気で、専門に扱う書店もあるほど!『なまえのないねこ』は文と絵が素晴らしくマッチしており、ねこ好きにはたまらない魅力あふれる作品ではないでしょうか。この作品から保護猫活動が広がることも願っています。

そしていよいよ最後は児童書 新作部門 第1位!ブロンズ新社 ヨシタケシンスケさんの『ころべばいいのに』に決定いたしました!静岡書店大賞 実行委員 鈴木祐輔さん(戸田書店 菊川店)より、トロフィーを贈呈。

ありがとうございます。はい、そういったわけでヨシタケシンスケでございます。今日はこのような賞を頂きまして、本当にありがとうございます。

今回の「ころべばいいのに」という本なんですけども、嫌いな奴っているよなーっ!っていうそういうのを、本にしてやろうと言うところからスタートしました。これは私自身が何人か嫌いな人おりまして(笑)こういう場所で言うべきことじゃないかもしれないんですけども、その人のことを憎み始めると、仕事が手につかなくなるというようなことで、苦しい思いをしております。そうやって僕自身が困っていることに対して、なにかひとつ受け取り方があるんじゃないかというところでいろいろ考えて作ったのが今回の「ころべばいいのに」という本です。

この中で主人公の女の子に嫌いな人がいて、すごく嫌な気分になる。ではこの嫌な気分はどうすればいいんだろう?ということでいろいろ考えて、一つの結論を出していくっていうお話なんですけども。

この絵本を作る際に一番大事にしたことっていうのが、実は女の子が物語の初めから終わりまで誰にも相談しないんです。で、道を行く人の会話の端々を聞いたりだとか、自分の経験を元にしたりしながら、なにがしかの着地点を見つけるっていう本なんですけども。

こういうネガティブな感情の話になったときに、だいたい解決策ってまず誰かに相談しましょう。誰かに話を聞いてもらいましょうっていうことになるんですね。ただ僕はそういうこと言われたときに、相談できる子供じゃなかったんです。例えば自分がそういう気持ちになったときに本を読んだとき、その本に出てくる人がすぐ先生に相談する、親に相談して話を聞いてもらうっていう展開だとしたら、僕はなんか置いて行かれた気持になるような気がしたんです。

相談できない子ってどんなに「しようね。」って言ってもしないんですよ。

逆に相談する子って、しなくてもいいのにどんどんするんですよね。僕は相談できないタイプの子どもだったので、誰にも相談できない子が自分の力だけでなにがしかの着地点を見つける本、っていうのを僕が子どものころに読んだら、勇気づけられると思ったんです。そういう一般的な解決策とは違う選択肢っていうやり方もあるよね。こういう考え方をしてもいいよね。っていうものの選択肢の一つになってくれたらいいんじゃないかなぁ。と、思って作った本です。

「ころべばいいのに」って非常に刺激的なタイトルなので、ギョッとされる方もたくさんいらっしゃるんですけども、そういう中でたくさん読んでいただいて、こんなにたくさん支持を頂けたというのは僕自身とてもびっくりしましたしやはり分かってくれたというか、届いたというか、認めて頂いたということを、今回すごく感じました。

静岡の書店の皆様にこういう形で、こういう本があってもいいよねと認めてくださったというのはとても勇気づけられますし、いろんな立場の人にも嫌いな人がいるというのは、大人も子どももいっしょなので、「いるよね~っ」って、「いなくならないよね~っ」って言うところを、どうにかうまいことやっていければいいなと思っています。これからもどうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。

ヨシタケさんは第2回、第4回~今年の第8回と、児童書 新作部門の第3位までに入賞しており、ここ4年連続でお越しくださり、感謝感激です。作品に独特な哲学があるように、服装も常に定番、そしていつも謙虚で穏やかで。そんなヨシタケさんでも「ころべばいいのに」と思う人がいるんですね。何だかホッとしたりして。ヨシタケさんの絵本に救われる人、多いはずです。

すべての受賞作が決定し、受賞作家さんが前方へ!そして、書店員・図書館員の方々も一緒に恒例の記念撮影を行いました。一般参加のお二人も大変喜んでくださり、よかったです(*^^*)

記念撮影も無事終了し、静岡書店大賞 副事務局長の吉見佳奈子(吉見書店 外商本部)より閉式のご挨拶です。

静岡書店大賞、第8回ということで、第1回から委員をつとめさせておりまして、今年は発起人の立ち上げの高木さんが大きなスタートをされたというすごく記念すべき年でもあります。その時、高木さんの上のお子さんがまだ赤ちゃんだったことを覚えていまして、自分自身も中学1年と小学3年だった娘たちが大学2年と高校1年生になりました。すごくそういう時の流れをこの書店大賞とともにやってこれたんだな、ということを嬉しく思っています。

今日もたくさんの出版社さん、取次店の皆さん、それから書店員の皆さん、図書館員の皆さん、ほんとに皆さんとの交流ができ、こうした作家さんたちの素晴らしいお話を聴くことができて、益々やっぱり本っていいなというふうに思いました。これからもたくさん売って、静岡書店大賞の作品を盛り上げていきたいです。次期事務局長の発表をここでさせていただきます。次期事務局長は、戸田書店の鈴木祐輔さんです。鈴木さん、お願いします。

ご紹介にあずかりました戸田書店の鈴木です。今、吉見さんの方で第1回の高木さんのお話が出たんですけども、私も高木さんの話をしようと思っていてちょっとかぶってしまうんですけど、私が静岡に来たのが2012年、書店大賞の始まった年、創設者の高木さんのお店 戸田書店掛川西郷店に行きました。私が書店員として働いた記憶というのが、静岡書店大賞と一緒にというかたちですごい感慨深いものがあります。高木さんのもとでいろいろ学ばせていただいて、めぐりめぐって私が事務局長ということで、第9回を担わせていただく、私としては、次世代にバトンタッチされたという認識で、またこれから新しい時代に向けて、しっかりとやっていきます。どうぞ次回もご協力よろしくお願いします。

静岡書店大賞 初代の高木さんの思いを、実行委員皆が大事にしており、今後もその思いを引き継いでいきたい、そう心は一つです。書店にはきびしい時代ですが、今後も垣根を越え、一丸となって良い本を売っていこう!と、改めて励みとなる授賞式でした。

そして同じシンフォニー会場を急いで片付け、懇親会へ。司会は今年も、静岡書店大賞 実行委員の山本明広さん(BOOKアマノ有玉店)。開会の挨拶は「しぞ~か本の日!」実行委員長 吉見光太郎(静岡県書店組合 理事長)より。

そして同じシンフォニー会場を急いで片付け、懇親会へ。司会は今年も、静岡書店大賞 実行委員の山本明広さん(BOOKアマノ有玉店)。開会の挨拶は「しぞ~か本の日!」実行委員長 吉見光太郎(静岡県書店組合 理事長)より。ただいまご紹介いただきました吉見でございます。本日は受賞された作家の皆様、図書館の皆様、出版社の皆様、販売会社の皆様、そして書店の皆様、師走に入りましたお忙しい中に静岡にお集まりいただき、誠にありがとうございます。

東京や大阪のような大都市ではない地方都市の静岡に、このような多くの皆様にお集まりいただき、盛大に開催できることは大変嬉しく、運営に関わっていただきましたすべての方々に心より感謝申しげます。

私は実行委員長という肩書ではありますが、名ばかりでございまして、実際は静岡書店大賞の実行委員の各書店の皆さま、トーハン、日販、楽天ブックスネットワークの販売会社の担当の皆さま、また協力委員であります静岡県立中央図書館の八木さまにおかれましては、本当に日々の業務でお忙しい中に開催に向けてご尽力いただいたからこそ実現できたことでございます。

特に図書館の皆さまが参加していただいているこの静岡書店大賞は、全国でもたぐいまれな賞でございます。図書館さんには年間を通して多くの本を購入していただいています。出版社の皆様におかれましては、今後とも何とぞご理解、ご協力をお願い申し上げます。

歴史的に振り返りますと、この会は「静岡書店大賞」をどのように盛り上げていくかというところから始まり、そして静岡トーハン会、静岡日販会がそれぞれ11月の別々の日に開催して出版社の皆様にも幾度と足を運んでいただくのも問題ということもあって、何とか合同でできないかという議論から生まれた経緯があります。

静岡県は「読書県しずおか」をうたっております。「本に出会い、本を知り 本に親しみ、本を活かし 本と生き、本を伝える」 まさに私たち出版業界に関わる全員の役目であると思います。

今日このような皆で集まれる機会はなかんかありませんので、この懇親会では、日ごろお話しできない方とお話していただき、より多くの情報交換を行っていただきたいと思います。一人でも多くの読者が増えていくようになることを願って、私の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございます。

続きまして、ご来賓を代表しまして、昨年と同じく、静岡県立中央図書館 館長 三科守さまにご挨拶をいただきました。

失礼いたします。御紹介をいただきました県立中央図書館の三科と申します。本日は書店大商談会、静岡書店大賞授賞式にお招きいただきまして、ありがとうございました。お邪魔したのは今年で2年目になりますが、昨年同様、商談会の熱気に圧倒されました。また、本日、受賞された皆様、おめでとうございます。本館におきましても、受賞作品の展示をし、来館するお皆様に、御紹介させていただきます。

失礼いたします。御紹介をいただきました県立中央図書館の三科と申します。本日は書店大商談会、静岡書店大賞授賞式にお招きいただきまして、ありがとうございました。お邪魔したのは今年で2年目になりますが、昨年同様、商談会の熱気に圧倒されました。また、本日、受賞された皆様、おめでとうございます。本館におきましても、受賞作品の展示をし、来館するお皆様に、御紹介させていただきます。さて、読書推進に関わる試みが、出版社、書店の皆さん、学校教育、読み聞かせボランティアの皆さんなどの御尽力で様々に実践されています。本日のこの催しもその一つと言えます。

近年盛り上がりをみせているもののひとつに、ビブリオバトルがあげられると思います。静岡県では、活字文化推進会議(主管は読売新聞)主催全国高等学校ビブリオバトルにおいて今年の1月の全国大会で、優勝者を出しました。県立富士宮西高校の遠藤駿介君です。

彼が紹介したチャンプ本は深水黎一郎(ふかみれいいちろう)さんの「最後のトリック」<文庫の初版は2014年>です。静岡県教育委員会主催の県大会は昨年9月実施で私も審査と講評に加わりました。県内から30校48名参加。決勝戦は8名。皆、プレゼンの練習を何回も何回もやってきたな、と思わせる見事なもので、自分の選んだ本の魅力を一生懸命紹介していました。

私、浜松から新幹線通勤をしていますが、浜松駅構内の1階に谷島屋書店エキマチ店があり、帰宅時、新幹線から私鉄遠州鉄道に乗り換える際、15分ほどの時間があり、時間調整でふらりと立ち寄るのですが、文庫棚で「最後のトリック」いまも面出しで重ねられています。第5回ビブリオバトル優勝 と遠藤君の名前、校名も帯に入っています。私がエキマチ店で購入したとき49刷りでしたが、1週間ほど前見たときは54刷りでした。遠藤君、出版社(河出書房)、書店さんに大貢献しています。たまたま谷島屋さんの名前を出しましたが、もちろん、吉見書店、江崎書店、戸田書店さんなどなど他でも個人的に購入していますので。大事な補足をさせていただきます。

今年も県予選が9月にありましたが、33校60人と、年々参加者が増えています。今年の優勝者も富士宮西高校で、深沢治樹(ふかさわ はるき)君が紹介したのは百田尚樹さんの「フォルトゥナの瞳」で、2015年の出版。全国大会が楽しみです。なお、深沢君はバレーボール部の副主将で、運動部系が読書する者が少ないという分けではありません。

それとビブリオバトル見ていますと、読書の可能性といいますか、若者が決して最近出版されたばかりの本だけに関心を持っているわけではないこともわかります。今年県大会での準優勝は筒井康隆さんの1989年に出た「残像に口紅を」(中公)でしたし、特別賞は平安時代の「堤中納言物語」(岩波)です。古文です。また、決勝まできませんでしたが、「聖書」を紹介した生徒もいました。

彼等の話を聞いていますと一冊の本との出会いのきっかけも様々で、書店で帯に書かれた言葉に惹かれて手にした生徒もいれば、昨年の県大会で印象に残っているのは、小学生の時、おじいちゃんが、これを読め、といってくれた、それが、江戸川乱歩の「蜘蛛男」で、いわゆる子ども向けのジュブナイル版(あのポプラ社の、柳瀬茂画伯によるインパクトのあるカバー絵はいまも懐かしくて、昭和40年代の小学生男子はあのカバー絵に惹かれて競争で学校図書館で借りたものですが)ではなくて、大人が読む通常版だったというのがありました。難しい漢字はいっぱい使われていますし、内容は猟奇的でエログロ的な色も濃い作品ですが、高校生になった彼は、どうしておじいちゃんは、小学生の僕にこういう本を読めといったんだろう、そこから、本の紹介が始まりました。

ビブリオバトル、中学、高校でも裾野が広がっています。またビブリオに限らず、本の魅力を伝えるきっかけは至るところにあります。スマホも便利で面白いですが、学術書を含めて、読書の持つ、ときに難しい言葉も出てきますが、その難しさも含めて、通り一遍の単純な面白さは違う、知的な深みのある面白さという、その魅力を知ってもらうきっかけ、仕掛けを、出版社の皆さん、書店の皆さん、読書推進に関わる皆さん、そして図書館等が、連携しながら、さらに増やしていければいいな、と思います。本日はお招きいただきまして、ありがとうございました。

浜松から静岡へ通勤されているという館長さん、本への愛、読書推進や読書教育へのあふれる熱意が伝わるお言葉でした。

いよいよ乾杯です。ご発声を、ポプラ社 局長の吉田元子さまにしていただきました。

ご紹介にあずかりましたポプラ社の吉田と申します。弊社は第1回の小説部門の大賞をいただきまして、先ほど授賞式の最後に、事務局の方々からお名前のが上がっておりました高木さんが弊社の方にお知らせに来てくださいまして、あの日のその時のことを昨日のことのように覚えております。

ご紹介にあずかりましたポプラ社の吉田と申します。弊社は第1回の小説部門の大賞をいただきまして、先ほど授賞式の最後に、事務局の方々からお名前のが上がっておりました高木さんが弊社の方にお知らせに来てくださいまして、あの日のその時のことを昨日のことのように覚えております。その時は授賞式が懇親会でしたか、ここよりちょっと駅から遠い居酒屋さんだったことを覚えておりまして、今日のシャンデリアを見上げながら、その大きさの違いをとても感じております。

その後も幸せなことに何度か受賞の機会をいただきまして、回を重ねるごとにほんとにこの賞が大きく盛大なものになっていくのを眩しく嬉しく拝見していたんですけども、今回第8回という何ともよりめでたい感じのする会で、受賞版元の一つとしてここに再びおじゃまできたことを嬉しく幸せに思っております。

本当にこのたびは受賞されました受賞作家の皆様、版元の皆様、おめでとうございます。栄えある受賞作が益々多くの方々の目に届きますように、静岡書店大賞が益々発展しますように、そして今日ここにお集まりの受賞作家をはじめとする皆様にいろいろと良いことが起こりますように、ご健勝を祈り乾杯したいと思います。

ではご唱和ください「乾杯!」。

第1回から今までの授賞式の変遷も感慨深く思ってくださり、実行委員皆、感激です。ありがとうございました。

歓談の中、司会の山本さんが、副賞の横断バッグと、今回特別に作っていただいた「読書中」グッズもご紹介♪ 「横断中」だけでなく「読書中」もこれからは大ヒットの予感です!

取次三社のご担当者さんによる、スタンプラリーの当選者発表も盛り上がりました。当選した出版社の方々、書店員さん、おめでとうございます!取次店の皆様、ご準備本当にありがとうございました。

締めの挨拶は、静岡書店大賞 創設者で初代事務局長の高木久直さん(高久書店)より。

今回も多くの皆さまにご参集頂きまして、静岡書店大賞実行委員として感謝を致します。本当にありがとうございます。

今回も多くの皆さまにご参集頂きまして、静岡書店大賞実行委員として感謝を致します。本当にありがとうございます。私、この度独立をし、走る本屋さん高久書店を名乗って活動を始めました。街の本屋でも喰って行けるんだ、生活はできるんだという事を、わが身をもって実証したかったのです。本屋バカです。

8年前にスタートした本会でありますが、今では、地方における本のイベントの成功例だと言われるようになりました。こんなにも盛大で華々しいセレモニーが開催されるようになりました。思い返せば初年度は、浜松の小さな居酒屋に作家さんを呼んで20人程で授賞式とは名ばかりの会でした。申し訳ないなぁと思ったのが昨日のことのようです。

年々盛会になって行くのはとても嬉しいのですが、心境は複雑だったりもします。8年前、本会に投票してくれた書店は200店近くありました。今年は、160店でした。静岡県内でも本屋の存在しない町は、6市町に上り、ますます増えそうな様相を呈しております。

走る本屋さんで本屋の無い町に伺った折、小学生の女の子が500円の図書カードを2枚持って「去年貰った図書カード、やっと使えるんだ♪」と来店してくれました。本当は、私の走る本屋さんでも図書カードは使えないんです。でも、使えないとは言えなかった。可愛そうに・・・、本屋はこれじゃ駄目だなぁと思ったのです。

我々は、もう一度読者の方を向き直し、書店、取次販売会社、出版社、物流、そして自治体の皆さまと協力しながら変わって行かなければならない時を迎えていると思います。

これからも静岡書店大賞が、しぞ~か本の日が、そんな変容の時代の一助になれば光栄です。本日は、誠にありがとう御座いました。

静岡書店大賞 創設者の高木さんの言葉はいつも胸に迫り、感動します。新たな出発をされた高木さんを皆が応援していますし、引き続き静岡書店大賞の要・重鎮として、頼りにさせていただきたいです。

今年の静岡書店大賞も、素晴らしい受賞作品ばかり、県内書店・図書館で力を入れて販売・宣伝をしてまいります。令和となって初の今回、皆様のおかげでとてもあたたかく素晴らしい会となりました。心より感謝申し上げます。2020年も頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

2019年12月03日

第8回静岡書店大賞

お待たせいたしました!12月3日(火)17:00~18:00、第8回 静岡書店大賞の授賞式にて受賞作品が発表されました。受賞作家さん・出版社さん、おめでとうございます

「しぞ~か本の日!」として、取次の垣根を越え合同で行っている商談会・懇親会と一緒の開催となり、今年が4回目。会場も昨年と同じ、葵タワーのグランディエール ブケトーカイさんです。授賞式の様子等は、後日改めて掲載させていただきますね

今年も素晴らしい作品が選ばれました。県内の書店、図書館でフェアを開催していきます。また、今年も受賞作品の「読者レビューコンテスト」を行います。受賞作品をお買い上げくださったお客様に、県内書店店頭で応募ハガキをお渡ししております。レビューをご記入のうえ、ポストへご投函ください。1/14(火)必着ですが、少し後に到着した場合も大丈夫です。ご応募を心からお待ちしています。

最優秀のレビューは、POPのコメントとなり、静岡県内でフェア展開をしている書店で飾られますよ

優秀賞に出版社様の素敵な景品が!

優秀賞に出版社様の素敵な景品が!静岡県民の皆様、ぜひ受賞作品をご購読→読者レビュー投票をよろしくお願いいたします

Posted by 静岡書店大賞SST at

18:00

2019年09月06日

第8回 静岡書店大賞の告知ポスター、投票用紙、応募要項、過去の受賞作をwebにアップしました!

第8回 静岡書店大賞の投票用紙、告知ポスターをWebにアップしました!

今年もいよいよ投票が始まります。投票期間は9/15(日)~9/30(月)までです

https://onedrive.live.com/?cid=240BF5AE22EB1933&id=240BF5AE22EB1933%21105

上記URLからPDFをダウンロードのうえ、ご利用くださいませ。

※集計に必要なため、ISBNコードをご記入くださいますよう、お願いいたします。

小説、児童書新作、映像化したい文庫はいずれも2018年9月1日~2019年8月31日に刊行

された本が対象です。なお、小説と映像化したい文庫部門は、すでに10万部を超えている

本は除きます(応募要項ご参照ください)。

今年も、児童書名作部門の投票は図書館員さんのみですので、ご注意くださいね

過去7回の受賞作品一覧もありますので、参考にご覧いただけたらと思います

静岡県内の多くの書店員&図書館員の皆様の投票を心よりお待ちしております

早めにご投票いただけますと大変ありがたいです。よろしくお願い致します

Posted by 静岡書店大賞SST at

06:00

│2019年 第8回静岡書店大賞

2019年08月09日

第8回静岡書店大賞の告知ポスターです(^^)/

静岡書店大賞、今年も5月から始動しております!令和最初の今年は

第8回となる静岡書店大賞、どんな作品が選ばれるのでしょうか??

投票は例年通り9/15~30ですが、告知ポスターのお披露目です。

委員の田中さん、いつもありがとうございます

上の写真は7/5(金)の今年2回目の実行委員会での1枚です。最初の

実行委員会で写真を撮りそびれてしまい残念…

第8回の事務局長は、MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店の宗形さん

です。宗形さんを中心に、新しいメンバーも加わって嬉しいかぎりです。

今年も県内の書店員、図書館員が垣根を越えて参集し、12/3(火)の

授賞式を含めた「しぞ~か本の日!」に向け、歩んでおります。

大商談会、懇親会も、取次の皆様、出版社の皆様とともに、皆で盛り

上がる会にと思っております。どうぞよろしくお願いいたします

2019年01月25日

第7回 静岡書店大賞 授賞式のご報告

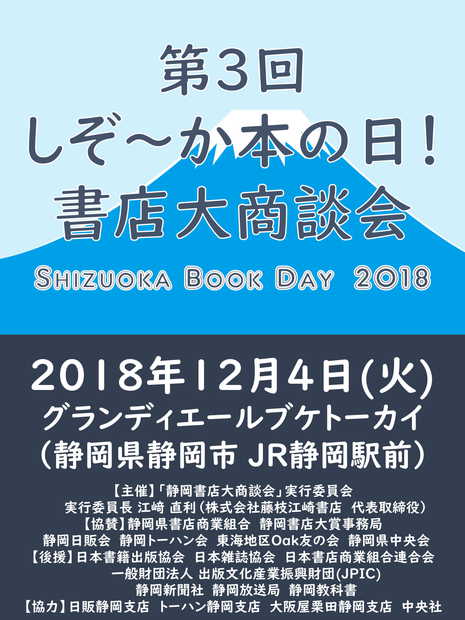

12月4日(火)16:50~18:00、第7回静岡書店大賞授賞式を、一昨年から「しぞ~か本の日!」の

一環として行っており、今年もグランディエールブケトーカイ4階ロビーで開催しました。

「しぞ~か本の日!」書店大商談会のプログラム冊子です。日販の舟橋さんが中心となり製作

してくださいました。春に他県から異動してこられた舟橋さん、出版社と書店、そして他取次の

トーハンさん、大阪屋栗田さんとの間で、細やかにやりとりをしてくださり、感謝です。取次店、

書店の垣根を越えたこの取り組み、多くの方々のお力により実現できます。静岡は単県での

開催ですが、だからこそできる一体感もあり、関係の皆様に感謝でいっぱいです

まずは大商談会が13:00~16:30まで、シンフォニー会場で行われました。昨年より2社多い114社

が出展してくださり、ありがたかったです。また今年は、県内の図書館員さんが30人参加されました。

協力委員の県立中央図書館・八木さんの呼びかけで、希望者には書店員のアテンドを付ける旨を

ご案内したことで、参加者が増えたようです。アテンドの書店員は、店売書店員だけでなく、図書館

さんとのやり取りをしている外商部の書店員も活躍しました

シンフォニー入口手前のドリンクコーナーにもなっていたスペースに、静岡書店大賞のグッズ販売

コーナーも!今年は戸田書店 裾野店の鈴木店長が大活躍してくれました。委員となって間もない

というのに、お店のスタッフさん手作りのPOPご持参くださって、大感激です。ロゴマークの富士山

ちゃんのつぶやきもかわいくて。江崎書店・新村さんももちろん大活躍です。

そして今年は、「しぞ~か本の日!」江﨑直利実行委員長の発案により、書皮友好協会の中西晴代

さん(静岡市在住)の所蔵する、全国書店の書皮(ブックカバー)の内、静岡県内の書店・図書館等の

書皮のみを選び、「静岡県 書店カバー展」を、エレベーター前で行いました。朝日新聞さんは、

この書皮展示を中心に取材をしてくださり、参加者の皆様も興味深く観てくださっていました。貴重な

書皮を貸し出してくださり、展示レイアウトを事前に考えていただくなど、中西さんに大変お世話になり

ました。心より御礼申し上げます。

初の試みの一つに、一般参加者の募集もありました。静岡市内の書店店頭と静岡県立中央図書館で

10/5~11/4の1ヵ月間、ポスターと応募用紙を設置し、募集したのです。3書店と県立中央図書館で

お子さん3人を含む6組のご応募があり、授賞式にご参加いただきました。お一人、ご案内がうまく

できず申し訳なかったこと、反省しきりです。とても良い方で、後日、戸田書店静岡本店にお土産の

どんどんオリジナルレトルトカレーを取りにお越しくださり、実行委員の島原さんがお詫びをしてください

ました。島原さん、ありがとうございました。反省し、来年はどのようにするか話し合っていきたいです。

発表を待つ受賞作たち / 司会の田畑亜希子さん…㈱GOTO / 事務局長挨拶…吉見書店・吉見

今回の授賞式は、10分早く16:50からスタート。司会は㈱GOTO TSUTAYA事業部の田畑亜希子さん

です。初めてとは思えぬ落ち着いた司会ぶり(^^)/素晴らしかったです。そしてまずは、事務局長の

吉見佳奈子(吉見書店 外商本部)からご挨拶。

いつも司会担当でしたが、今年は書店持ち回りの事務局が弊社でして、事務局長をやらせていただ

いております吉見書店 吉見です。未熟者ですのに、今回の静岡書店大賞は初めての企画が多く、

実行委員の皆さん、出版社様、取次店様、書店員・図書館員の皆様、関係の多くの方々に大変お世話

になり、教えていただきながら何とか今日を迎えることができました。皆様に感謝の気持ちでいっぱい

です。本当にありがとうございます。

第7回の今回は、書店員624名、図書館員140名、昨年より書店員は22名多く図書館員さんが昨年より

少なかったものの、合計764名という大勢に投票いただき、大変ありがたかったです。4部門6作品が

決定し、受賞版元様・取次店様の大きなご協力のもと、準備を進めてまいりました。受賞発表後、早け

れば今夜から、県内180の書店、公立図書館で静岡書店大賞のフェアを展開してまいります。

今年は、受賞作品の読者レビューコンテストを行うこととなりました。発案者の丸林副事務局長から

懇親会でお話があるかと思いますが、受賞作をさらに盛り上げていけたらと思っております。

また、静岡市内の書店店頭でポスター・応募用紙を設置し、一般読者参加を募りました。今日はご応募

くださった6組8名の方々にお越しいただいています。こちらにいらっしゃる皆様です。女性3人、お1人は

県立大学の学生さん、小学3年生の男の子、中学1年生と小学6年生のご兄弟もご応募くださいました。

お子さんにはお母様が付き添いでいらしてくださっています。皆さん本が好きな方々です。今日は楽しん

でいただけましたら幸いです。

エレベーター前では、静岡県内書店のブックカバー展をしております。これは、今日のしぞ~か本の日!

実行委員長の江﨑さんの思いによるもので、書皮友好協会の中西晴代さんが所蔵されている、閉店

した書店も含む貴重な書皮の数々、ぜひご覧ください。

そして、8月に53歳という若さで旅立たれてしまった、静岡が敬愛する作家・さくらももこさんへの感謝と

追悼も、静岡書店大賞として今年やらなくては、できるかぎりのことをと思い、関係の皆様にご相談させ

ていただきました。本当にありがとうございます。静岡書店大賞授賞式の前にさくらももこさんへの感謝

状贈呈を行います。司会は谷島屋の原川さんに代わります。原川さん、お願いします。

ちびまる子ちゃんランド館長・池田広美様/集英社 後藤貴子様/静岡市 田辺市長

さくらももこさんへの感謝状贈呈の前に、ゆかりのある方々にメッセージをいただきました。まずは

さくらプロダクションで24年間、さくらももこさんと一緒に活動されていらした井下薫様のコメントを

ドリームプラザ ちびまる子ちゃんランド館長の池田広美様が代読してくださいました。

このたびは、第7回静岡書店大賞にて、さくらに感謝状をいただき、ありがとうございます。

さくらは以前、小さいころの夢を問われ、このように答えたことがございます。漫画家か、イラスト

レーターか童話作家になりたいと思っていました。また、世界中を旅してみたいとも思っていました。

幸せなことに、その夢をかなえました。そして、作品をとっていただいけるのは、たくさんの方々に

支えられ、助けていただいているおかげだと、いつも感謝していました。

さくらは静岡が大好きです。その静岡の皆様から、感謝状をいただけること、とても光栄に思って

おります。多分さくらは、少し恥ずかしがりながら、でもみんなのおかげなんだよね、あたしこそ

ありがとうだよと、言っていると思います。

エッセイのあとがきには、いつも皆様のご無事、明るい日々を願う言葉があります。ある時は、この

ような言葉です。「生きていると細かくちょこちょこ楽しいことや面白いことがあります。その、ちょこ

ちょこのひとつとして、私の作品を皆様の人生の愉快な彩になれるようにまた今年も頑張ります。

いつも応援ありがとう。 さくらももこ」

新しい作品をこれからもお届けすることが私たちの幸せです。さくらももこと、私たちさくらプロダク

ションをこれからもどうぞよろしくお願いいたします。 さくらプロダクション

さくらももこさんの声が聞こえてくるようなお言葉、池田館長も涙ぐんでいらっしゃり、もらい泣きして

しまいました。続いて、集英社第一編集部の 後藤貴子様より、ご挨拶をいただきました。

本日は、さくら先生のご出身である静岡県の書店の皆様からお声掛けいただきまして、誠にありがとう

ございます。私は集英社のりぼんという少女漫画の雑誌の編集をしておりまして、さくら先生の担当を

十年やらせていただきました。そのご縁がありまして、本日はこちらにお邪魔した次第でございます。

折角ですので、私とさくら先生と静岡県というテーマで、ちょっとお話をさせていただこうかなと思います。

私がですね、さくら先生の担当になったきっかけというのが、実はお酒なんですね。私お酒が大好きで、

中でも日本酒がすごく好きなんですよ。皆さんちょっとご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、

さくら先生ってお酒ものすごい大好きなんですね。その中でも静岡県のお酒を非常に愛してらっしゃる

んですよ。もちろん、私漫画の担当ということなので、さくら先生とマンガの話もするんですけども、

基本的にはこうわりと「後藤さんちょっと家においでよ」って言って呼んでくださって、ほんとにお酒と

おでんと、カツオとみたいな感じで「ちょっといいのとれたから来なよ」ってかんじで、あんまりお仕事

の話をしなかったかな?という記憶もあります。

そもそも担当させていただいたきっかけというのも、先生が日本酒をお好きっていうのを聞いて、

飲み会があるよって聞いたので、私が強引に押しかけて、ものすごい楽しくて、ものすごい飲ん

じゃって、記憶を失うぐらい飲んでしまったんですけども、翌日あまりにも非礼だったかなと思って、

無礼をお詫びしたところ、先生おもしろがってくださって、担当をやらせていただくことになりました。

そんなこんなで、静岡のお酒をいただいて、おでんやいろんなものをいただいて、笑ってしゃべって、

歌って、そのままもう10年過ごしてまいりました。ほんとに私は静岡県の良さっていうのは、さくら

先生に教えていただいたなっていうふうに思っております。

そのようなご縁がありまして、そもそもお酒が静岡県のこんなにおいしいものと知りませんでしたし、

名物こんなのがあって、こんなのがあってというのを全部さくら先生から教えていただいたなって

思っております。私にとって静岡っていうのはさくら先生そのものであり、本当に静岡に愛された

さくら先生で、さくら先生も静岡県を愛していらっしゃるかなということを、本当に、しみじみ私の中の

お酒が覚えてますということを、皆さんにお伝えしたいなと思いまして、参りました。

全然漫画の話じゃないんですけども、先生が静岡県を愛していらっしゃったよということで、私も皆様の

ご縁をいただきました、本日はさくら先生にも静岡県の皆様にもありがとうと申し上げたいなと思いました。

本当に今日はありがとうございました。

さくらももこさん、静岡おでん専用お鍋をお持ちで、青山葬儀所での「ありがとうの会」で、そのお鍋が展示されて

おり、静岡おでんもふるまってくださいました。本当に静岡がお好きでいらしたのだなぁと実感&感激しました。

続きまして、静岡書店大賞の発表会開催地である静岡市から来賓として、田辺市長にご挨拶いただきました。

今日は静岡市政からシティプロモーション担当の渡辺広報官はじめ、多くの市の職員ともどもお招きいただき

まして、どうもありがとうございました。私自身今日はいろいろなミッションを携えて、このセレモニーに駆けつけ

させていただきました。まずは歓迎でございます、今日は県内各地域の書店を守っているスタッフの方々が多く

この静岡市にお越しをいただいたと伺っております。また、第七回を数えるSSTを準備をしてくださった皆様に

改めて敬意を称しつつ、ようこそ静岡市にお越しをいただいたと、ひとつ市を代表いたしまして?皆様に歓迎を

申し上げたいと思います。今日はお越しいただき、どうもありがとうございました。

そして次なるミッションは、さくらももこさんへの感謝の気持ちであります。私はさくらももこさんに大変親しくさせて

いただきました。同じ世代だということもあって、さきほど今日いらっしゃってくださったプロダクションの宇田さんと、

思い出話をしたんですけども。東京にある自宅の地下室がカラオケルームになっていてね、そこにサザンの桑田

さんとか和田アキ子さんとかと一緒に騒いだという、いろいろテレビでも報道されているあの地下室へ、私も まる

ちゃんの静岡音頭をももこさんと一緒に踊ったり、いろんな歌を歌ったり、そんな楽しい…そのときは自分の健康

のことが本当は気になっていたんだけども、そんなことはおくびにも出さず、前向きに子供たちのこと、将来の静岡

のこと、そして日本人の優しさをそんなことをずっとずっと前向きに作品のなかで伝え続けてくれたと、そんなさくら

ももこさん…エジソンよりわたしたち静岡市民にとっては偉い人であります。

そんなさくらさんになんとか恩返しをしたい、逆にこれからがさくらさんが伝えたかったものを、私たちが伝えていく。

その大事な責任があるという風に思っています。

さくらさんは静岡市にたくさんのさくらももこさんの自画像のイラスト・絵を送ってくれました。それをたとえばJRの

静岡駅を降り立ってタクシーに乗るところには一面飾らせていただいております。その一枚を今回少しでも県内の

書店の皆さんに歓迎をしたいという気持ちで、ブックカバーを作らせていただきました。

それがこれでありますけども(ブックカバーのついた本をかかげる)日本平からみえる富士山をさくらももこさんが

書き下ろしてくれた、このイラストを30万枚、県内の皆様にぜひ活用をしていただきたいと、いま最後の詰めをして

いるところです。それぞれの書店の素敵なブックカバーもあろうかと思いますが、ぜひこのカバーを活用をしていた

だきたいということをお願い致します。

私は子どもの頃から、学校で一番好きなところが図書室でありました。印刷のにおいがする、ぷーんと香る本の中

で将来の夢を育んだり、あるいはゲラゲラ笑ったり、そんな経験をしました。活字文化を守らなければなりません。

今日は多くの報道関係者、新聞記者の方もいらっしゃっていますけども、やはりSNS全盛の時代でもちゃんと活字を

読むということが思考力にもつながります。

その活字文化を守っていきたい、それは教育を通じてしかありません。いま静岡市は…SDGsという言葉ご存知で

しょうか?これは2030年に、地球上のすべての子どもたちに質の高い教育を提供しよう、地球の温暖化を解決した

世界を提供しよう、戦争やテロや貧困がない世界にしていこう、そんな2030年まで国連の加盟国全体が一緒に取り

組むのが、国連の持続可能な開発目標、略してSDGs。今日胸につけているバッジ。このカラフルな17の目標に向け

て私たち静岡市の街づくり計画とタイアップをして、このSDGsを追求し、そして、地球に貢献する静岡市でありたいと

いう街づくりを進めています。

今日はこのあと懇親会があるということですので、このSDGsのブースも設けさせていただきました。私たちは日本の

中でもSDGs未来都市、アジア諸国ではSDGsのハブシティとして認定されて、近隣の自治体や、全国に静岡市のあり

かたを示し、それを皆さんにもSDGsの街づくりということを、タイアップしていただきたいというミッションがあります。

今日は県内の各地域の自治体の皆さんから、この懇親会の参加もお願いしているということでありますので、ぜひ

そのブースにも立ち寄っていただき、世界の中の静岡という、思いを共有して頂ければなあという風に思います。

いずれにいたしましても、静岡書店大賞が今年もこんなに盛大に開かれましたことを心からお喜び申し上げ、私の

歓迎・お願い・そしてさくらももこさんへの深甚なる感謝の気持ちを伝えさせていただきました。どうもありがとうござ

いました。

さくらももこさんと身近な皆様のお言葉、心に響くものばかりで、大変感動しました。そして、さくらももこさんへの感謝状の贈呈です。静岡書店大賞 実行委員の原川清美さん(谷島屋マークイズ静岡店)から、ちびまる子ちゃんに贈呈されました。照れているまるちゃんがかわいかったです(*^^*)

いよいよ授賞式ですがその前に、副賞をご提供くださった、株式会社どんどん 牧田浩司様から一言いただきました。

会場に「今話題のハッピーグルメ弁当といえば?」「どんどん?」「おいし~さ どんどん、お弁当どんどん♪」のCMが☆

皆さんこんばんは。弊社代表の吉原に代わり、ご挨拶申し上げます。私どもですね、さくらももこ先生と同じ清水生まれの持ち帰り店で、1981年創業以来37年間、店頭でお客様にご注文いただいてからお作りする手作りの出来立てのお弁当を提供していくことに、一意専心取り組んでおります。現在はですね、静岡県を中心に1都4県に74店舗の持ち帰り弁当店を展開しております。

皆さんこんばんは。弊社代表の吉原に代わり、ご挨拶申し上げます。私どもですね、さくらももこ先生と同じ清水生まれの持ち帰り店で、1981年創業以来37年間、店頭でお客様にご注文いただいてからお作りする手作りの出来立てのお弁当を提供していくことに、一意専心取り組んでおります。現在はですね、静岡県を中心に1都4県に74店舗の持ち帰り弁当店を展開しております。

いまテレビCM音声だけですが、聞いていただきました。なかなか静岡県外からお越しのお方は耳馴染みはないかもしれませんが、弊社はこのテレビCMのおげでですね、静岡県内の中では圧倒的な認知度を誇っております。おそらく、多くの静岡県民の方が一度はごらんになったことがあるかなと思います。

テレビコマーシャルの中にも出てきますコマーシャルメッセージで、ハッピートゥギャザーという言葉が出てまいります。これが私どもの企業理念でございます。私どものお弁当を買って食べてくださるお客様はもちろん、仕入れ先の皆様、日々私たちとふれあう方を幸せにしたい、そんな思いが込められております。

そのためにはまず、働く私たち自身が幸せでなければならない。これは論語の「近き者説(よろこ)び、遠き者来る」の援用でございます。今日も今非常にたくさんの方がつめかけて 熱気を感じております。静岡の書店業界で近き者がもっとも喜ぶ日が今日のこの場だと思っております。今日のこの会が大きく盛り上がれば盛り上がるほど、明日以降の静岡の書店業界がますます熱くなるものとそういう思いを込めまして、私どもとしては、ちょっとささやかなんですが、オリジナルカレーということで、副賞の協賛をさせていただきます。

プレゼンテーターを本社・野櫻が務めさせていただきます。今日はカレー色の着物で参加をしております。カレーだけにスパイスの効いた熱い副賞とカレー色の着物で、この会を盛り上げたいと思います。本日はこのような名誉ある賞に、弊社のカレーをご選定いただきましたことに深く感謝を申し上げますとともに、この会がますます盛り上がることを祈念して、ご挨拶に代えさせて頂きます。

すてきな副賞のご紹介をいただき、ワクワク感も高まってきました!いよいよ授賞作の発表となります!

まずは小説部門から。大賞作は 新潮社、芦沢央さんの『火のないところに煙は』です。

静岡書店大賞 実行委員の島原あきさん(戸田書店 静岡本店)からトロフィーを贈呈です。

この度はすごく素敵な賞をいただきまして、本当にありがとうございます。実は授賞式というものにこうして立たせて

いただくのは、初めてですごく緊張しているんですけども、今回の「火のないところに煙は」という作品は、ジャンルと

しては怪談ミステリーというようなジャンルで、私は普段ミステリーを主線場にして書いているのですけども、もともと

ミステリーよりも早くホラーとか怪談を読み始めていて、いつか絶対に挑戦してみたいなと思っていたジャンルだった

ので、今回挑戦させてもらえることになって、自分なりの怪談、自分なりのホラー、そのなかでどんなミステリーが

できるかというのを突き詰めて書いた作品です。

この作品が書けたのは、それまでに色々なホラーとか怪談に触れてきたおかげかなと思っていて、それがいろんな

書店さんとか、図書館でのたくさんの本の出会いがあったからだと思っています。

私は中高時代、だいたい5つくらい行きつけの図書館があって、そこで週に1回というよりは、だいたい3日に1回くらい

図書館に行って、その時借りられる上限ぎりぎりまで借りて、返すっていうのを繰り返しているような子どもでした。

大学生になってから自分でアルバイトをできるようになると、まず書店に行ってそれまで何度も読んでは返して、また

読みたくなってはまた借りてっていうのを繰り返していた大好きな本たちをまず自分のものにしたくて買いました。

書店さんに何度も行くようなるうちに、すごくいろいろなPOP(ポップ)だとか、特集だとか棚があって、そこでまた

新しい作品とか作家さんに出会うことができました。

ちょっと今回の受賞作とは話がずれるんですけど、私の著作に「悪いものが、来ませんように」という本がありまして。

実はこの本は単行本の時には全く売れなくて、文庫化してからも1年間はほとんど動かない、1回も重版がかからない

というものだったんですけども、書店さんで仕掛けてもらうようになってから一気にそこから24刷まで動くっていうこと

がありました。単行本の時から中身は全く変わってない…多少は変わってますけども、中身は同じものなんですね。

それが書店さんのいろんな仕掛けだとか、それによってこんなにも読者に届くようになるんだなっていう経験をさせて

もらって、こうやってわたしが書いているものは読者のもとに届くんだなっていうのを改めて感じました。

この「火のないところに煙は」も、すごくいろんな書店さんとか図書館さんの方々が、すごくおもしろい展開をしてくだ

さって、POPを裏表紙にあるシミをなぞらえたものを用意してくださったりとか、皆さんからアイデアを出して読者に

届けてくださっているということをすごく感じています。

だからこそ今回たくさんの書店員の方々、図書館員の方々にこうしてこの本を選んでいただけたということがすごく

嬉しく、光栄です。これからもこれを励みに1作1作全力で書き続けていきますので、今後とも力添え頂けたら嬉しい。

子どもの頃から読書家でいらした芦沢さん、その読書量が小説の力にもなっているのですね。書店の展開の仕方

で本の注目度が違ってくることを実感してくださっているのも嬉しかったです 静岡書店大賞が初の授賞式だそう

静岡書店大賞が初の授賞式だそう

ですが、実は静岡書店大賞 小説部門の大賞受賞作家さんのご出席は3年ぶりで、ありがたいかぎりです。

続きまして、映像化したい文庫部門。大賞作は講談社 望月拓海さんの『毎年、記憶を失う彼女の救いかた』です!

静岡書店大賞 実行委員の丸林篤史さん(谷島屋イオンモール志都呂店)からトロフィーを贈呈です。

静岡県の書店員さん図書館員さんにはこの1年本当にお世話になっていて、去年の12月に・・・すいません・・・

緊張していて喉が…(会場に笑い)

デビュー作を発売したのですけども、その時に書店まわりというのを初めてさせていただいたのですが、どの書店さんもほんとにたくさん推していていただいて、今日もこんな賞をいただき、これだけ新人の無名のデビュー作を

たくさんの書店員さんに応援して頂いていただけているというのは、本当に幸せなことだと思っています。今、3作

目の小説を書いているんですけども、静岡市を今度は舞台にしたものにしようかと想っているんですけれども(笑)

浜松市と静岡市ってちょっと、ライバル感みたいなのがあるので、ちょっと言いにくかったんですけども、静岡県

全体で僕大好きなので(笑)(会場から笑い)これからも応援して頂けたらと思います。

浜松、磐田でお育ちになった望月さん、まさにご当地作家さん。お優しい人柄も作品に表れているような。受賞作

には、浜松や周辺の名所がたくさん出てきますから、ぜひ映像化してほしいと願っています

続きまして、児童書 名作部門です。大賞作は、ポプラ社 なかえよしをさん/作、上野紀子さん/絵 『ねずみくんの

チョッキ』です!静岡書店大賞協力委員 八木麻美さん(静岡県立中央図書館)からトロフィーを贈呈。著者の

お二方はご都合がつかず、ポプラ社 花立健(はなたて たけし)さんにご登壇いただきました。

「このねずみくんの絵本は来年で四十五周年になります。とにかく、シンプルなお話を作りたくて、絵の画材は

エンピツだけ。文章も、四〇〇字詰め原稿用紙、なるべく一枚以内。ねずみくんの他の作品も、そんな考えで

作っています。削れるだけ削って。絵には背景もありません。文章は、修飾語、形容詞や副詞を極力避けて

会話でと そんなことを勝手に自分に課して作っているのでした。こんな作り方でいつまで続くか? もう、限界

だなと思っていたところ、この賞をいただいて、もう少し頑張ろうと思っています。」

と、なかえ先生・上野先生の嬉しいお言葉を、花立さんが代読してくださいました。ご高齢の両先生、静岡書店

大賞受賞により、もう少し頑張ろうというお気持ちになってくださったとは、感激です 先生方のこのコメント

先生方のこのコメント

を、ポプラ社さんが素敵なペーパーにしてくださり、ありがたいです。受賞作に付けて展開いたします!

続きまして、児童書新作部門の発表です。第3位は、白泉社 工藤ノリコさんの『ノラネコぐんだん アイスのくに』

に決定いたしました!工藤ノリコさんはご都合がつかず、白泉社 森綾子さんに静岡書店大賞 実行委員の

宗形康紀さん(MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店)からトロフィーを贈呈。森さんは、かわいいノラネコ

のヌイグルミと一緒です♪

このたびは『ノラネコぐんだんアイスのくに』に賞をいただき、誠にどうもありがとうございました。このお話は、

ノラネコぐんだんがアイスを求めて寒いところへ行ったらどうなるだろう、と考えて作りました。

また、小さい子ども読者の皆さんが、まるで自分の分身のように感じられるような新たな登場人物をえがく

ことで、より楽しく物語の世界に入れるようにと願って制作しました。

小さい読者の皆さんと作者をつないでくださる書店のみなさまに、いつも心より感謝いたしております。深く

御礼申し上げます。これからも楽しい本作りを目指して頑張ります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

このたびは本当にどうもありがとうございました。

シリーズで人気の作品ですが、「アイスのくに」はその中でも最高との呼び声が高いです。かわいいグッズも

出ており、ノラネコ人気、ますますヒートアップしそうですね

続きまして、児童書新作部門 第2位は、アリス館 鈴木ノリタケさんの『ねるじかん』に決定いたしました!

静岡書店大賞 実行委員の秋山惠介さん(吉見書店 長田店)からトロフィーを贈呈です。

このたびは素晴らしい賞をいただきまして、ありがとうございます。書店員さんと図書館司書さんが選ぶ

ということで、そういう方に認めてもらえるっていうのは……一番いいのはね、最終の子どもたちに認めて

もらうっていうのが一番いいですけど、それにね、一番近い人たちに認めてもらうっていうのはまたそれ

にも勝る喜びがあります。

ええとまずです僕浜松出身なんですね。静岡書店大賞、今年7回目で初めて呼ばれまして。時間が

かかったなと正直な気持ち思いますがプレッシャーですかね?(会場から笑い)また来年もスケジュール

開けておきますから、ぜひよろしくお願いします(会場から笑い)

この本はですね、僕いま、子どもが10歳7歳5歳のまさに絵本適齢期と申しましょうか、子ども育てている

んですが、夜も読み聞かせとか寝かしつけとか、そこでの体験をほんとにこうその。ま、絵にしたというか、

そこから生まれた本なんですね。えーっと、子どもたちが眠りに落ちるか落ちないかの時になに考えてる

かよくわかんない時間あるんですね。こう寝かしつけして、寝たなーと思っても、いきなりガバっと起きて

「トリケラトプスぅ~」って言い出したりですね。

ほんとにそういう経験から「ねるじかん」のほうにもトリケラトプス出てくるんですけども、そういうほんとに

何考えてるんだろうなって思ってですね、もしかしたら大人の想像が及ばないような、ものすごく夢の世界

を遊泳するように楽しんでいって、ものすごく幸せに寝ているのかなっていうことをですね、想像しながら

描いた本です。ぜひね、皆さんそういうふうにあってほしいなと思うんですけども…あ、子どもたちが、多く

の子どもたちが。僕があんまり話するとよくないですかね?(笑)

大学時代によく金縛りにあいましてですね。金縛りにあったことある人いますか?あ。意外と少ないです

ね?あれ、疲れてると金縛りにあうんですね僕、金縛りにあったときに自分の想像したことが現実になる

んですね。頭は起きてるけど、体は寝てるって状況なんですよ。それでこう自分でこの金縛りにあったとき

に幽霊がでてきたら怖いなって思うと本当に幽霊が出てくるんですよね。それに僕気づきまして、金縛りに

あったときにですね。水着の女の人が出てきたらいいなと思ったんですね。そしたら出てきたんですね。

これ皆さん金縛りにあったときにぜひ試していただきたいです。

そうやって積極的に妄想するというか、楽しむということをしていくとですね、いいことがあるっていうこと

ですね。この本でも表現したいというか、ぜひそういうクセをつけるとですね、楽しいことがドンどん増えて

いくと思うので、そういうメッセージもほんとはちょっと、こもっていてですね、たくさんの子どもたちに読んで

欲しいなっと思っている本です。今日は本当にありがとうございました。

浜松出身の絵本作家さん、今ご自身もまさに絵本時期のお子さん3人の子育てをしながら、生まれたという

作品のエピソード、また、金縛りの体験談など、楽しいお話をたくさん、ありがとうございました

そしていよいよ最後は児童書 新作部門 第1位!PHP研究所 ヨシタケシンスケさんの『おしっこちょっぴり

もれたろう』に決定いたしました!静岡書店大賞 初代事務局長の高木久直さん(戸田書店 掛川西郷店)

から、トロフィーを贈呈。このお二人、雰囲気が似ているような

そういったわけで、ヨシタケシンスケでございます。このような賞をいただき、本当にありがとうございます。

皆様に選んでいただけたことを、とても嬉しく思っております。今回、賞をいただきました「おしっこちょっぴり

もれたろう」という本なんですけども、これはうちの当時4歳ぐらいの息子がモデルになっております。

当時息子がトイレから帰ってきましてパンツをはくとですね、こうじわ~~~と…男の子なんでね、拭かない

んでちょっと残っているんですね。それがパンツにじわ~~っとシミができてですね。それを見た嫁がため息

をつくっていう毎日を過ごしていたんですけども。その一連のやり取りを見ていてなんか面白いなと。それを

どうにか本とかにできたらいいんじゃないかな?と思ったわけですね。

それでおしっこがちょっぴり漏れて困っちゃう男の子の名前ってなんだろう?って考えた時に「おしっこちょっ

ぴりもれたろう」なんじゃないかな?って思ったところですね、イケル!と。これはもう中身が全然決まって

いない段階で、「おしっこちょっぴりもれたろう」っていう本が本屋さんにあったら、僕なら読みたいなって

思ってですね。

PHP研究所の阿部さんっていう編集の方に、話の内容はまだあんま決まってないんですけども、「おしっこ

ちょっぴりもれたろう」っていう本を作りたいと思うんです!って言ったら、作りましょう!って二つ返事でOK

を出してくださったおかげで、無事、今日こんなところに出させていただきました。本当にタイトルを言いたい

だけだったんですけども、それがこんなに素晴らしい場所で皆さんの前で、マイクにさっきから、おしっこ

おしっこ言ってますけども、してやったりといいますか、本当、作ってよかったなあと思っております。

結局、「おしっこちょっぴりもれたろう」ってどういう話だろう?って考えながら、おしっこがちょっぴりもれて、

そのことにちょっぴり悩んでいる男の子が、自分の仲間を探す旅に出るって話なんですけども。その中で、

どんな人にも他人(ひと)に言えない、他人に気付かない悩みっていうのがどんな人にもあるっていうこと

に、主人公のもれたろうが気づくって話にしたわけなんですけども。そういうところに、気づくような話に

できたらいいなと思ってつくりました。

私、本を作るときにその絵本のテーマっていうのが大人にも子どもにも興味・関連があるものであってほし

いなって思ってまして、そういう意味で、おしっこしないって人はいないので、「おしっこちょっぴりもれたろう」

っていう本は、どこの世代の人にでも…関係はあるはずなので、そう言う風になってくれたらいいなと思って

作りました。なのでまさに今ちょうど現役でちょっぴりもれてる人たちとですね、かつて、ちょっぴりもれてた

人たち、そして今後、5年10年先にちょっぴりもれる予定の方々。そういった方すべてに楽しんでいただけた

らいいいなと思います。今日は本当にありがとうございます。

ヨシタケさんは第2回、第4回~7回と、児童書 新作部門の第3位までに入賞しており、ここ3年連続でお越し

くださっていて、感謝です。今回もとっておきのエピソードをお話くださいました。

すべての受賞作が決定し、受賞作家の皆様が前方に!副賞の どんどんオリジナルレトルトカレー

贈呈の様子を、代表してヨシタケさんのお写真にさせていただきました。

ちびまる子ちゃんも、トロフィーを持って一緒に記念撮影!今年は 一般読者の方々が2列目に(^^)/

記念撮影も無事終わり、静岡書店大賞 副事務局長の小川誠一さん(マルサン書店 仲見世店)から

閉式のご挨拶です。

本日はお忙しい中、大商談会そして静岡書店大賞に多くの方がご参加

本日はお忙しい中、大商談会そして静岡書店大賞に多くの方がご参加

くださいましたことに大変感謝しております。誠にありがとうございました。

そして吉見さん本当にありがとうございました。お疲れ様でした。

さて、来年も静岡書店大賞は開催される予定ですが、驚くべきことに、

末広がりの第8回目、そして新元号での開催第1回ということで、盛り

上がること間違いなしです。先月の27日に、天皇后両陛下が、静岡県

の掛川市にお越しになったのは、皆さんご存知かと思いますが、どうも

静岡書店大賞の件で戸田書店の高木さんと打合せするためだったとか

……(場外より高木さん 「聞いてない聞いてない」)聞いてないそうです

けども!何かサプライズとかあるんですか?…ないそうなんですけども。

人から人へ、静岡書店大賞はますます広がっていくと思います。そして

このご縁は来年へ引き継がれていきます。次年度開催の第8回 静岡書店大賞事務局長はMARUZEN

&ジュンク堂書店 宗形さんです(拍手・宗形さん登壇)

そう、来年は新元号となりますね 新たな気持ちで迎える来年、第8回静岡書店大賞の事務局長発表

新たな気持ちで迎える来年、第8回静岡書店大賞の事務局長発表

とともに和やかに授賞式は終了、壇上で囲み取材が行われました。

1時間余りの授賞式、熱気あふれるロビーで、皆さん立ち見でのご参加、大変お疲れ様でした。

ありがとうございました。大人数で、会場の都合上、どうしても立ち見となってしまい申し訳ないです

そして会場をシンフォニーに移し、18:15~19:45まで、懇親会が行われました。司会は、静岡書店大賞

実行委員の山本明広さん(BOOKアマノ 有玉店)です。写真がなく、すみませんです

開会のご挨拶は今年も「しぞ~か本の日!」実行委員長 江崎直利さん(藤枝江崎書店)より。

おかげさまで第3回大商談会、第7回静岡書店大賞の発表を開催することが

おかげさまで第3回大商談会、第7回静岡書店大賞の発表を開催することが

できました。お忙しい中お力添えをいただきました皆様に本当に感謝を申し

上げます。この会は静岡の単県ならではの手作り感を本当に大切にした会

でございます。それだけでなく、県内の書店や、図書館、それから読書の

ボランティアの方々、それから版元さんとか、取次さんとかと一緒に役割

分担をしながら読書人を増やそうとする、誠実なガチ集会でございます。

今回そういうことで、これからもこだわりたい二つのことがございまして

お話ししたいと思います。足がお疲れだと思いますので、できるだけ

早回しで話させていただきますので、お許しください。

先日県内に住む翻訳家の葬儀がございましたそこに昔1,2冊お出しになっ

たという版元さんが葬儀にお見えになっていました。それだけでわざわざ

いらしたのかと思いましたけども、でも、版元さんにとっては一冊の本を刊行

するということは、改めて考えてみますと、たくさんの方々が深く関わっている

ことだという風に思います。つまり、本を媒介とした関係が構築された上での産物だという風に思っている

ところであります。その産物についてですけども、その良さや売り時をもっと分かる人間になりたいと思って

いるところでございます。

今こそですけども、この本を人が求めているんだ、求めているはずだと、本屋魂に火がつくような気持ち。その

ためにも自分の感性を磨きましてですね、版元さんも気がついていないような、人より先にそういう良さを見つ

けて、ささやかな満足感に浸ってみたいなという風に思うところでございます。

もうひとつが、仕事を通じまして、いわば「何だか嬉しい」という気持ちを持てる日々を過ごすことでございます。

たしか福音館さんに、「何だか嬉しい」という瞬間を切り取った絵本がございますけれども、「何だか嬉しい」と

いうのはですね、なんとなくでもありませんし、ものすごくでもないし、何だか知らないけれども、体の中から

じわっと嬉しさを感じるという、活力が出てくるという感覚が、一番気持ちとして体にいいんだという風に思う

ところがございます。

今回この会は女性パワーに本当に驚きました。吉見事務局長から、女性の実行委員、また書皮友好協会の

中西様、それからさくらプロダクションの井下様、無償で協力、それにはですね、「何だか嬉しい」という気持ち

でいっぱいになりました。

私たち書店なんですけども、店で同じ空気を吸っておりながら対面販売をしております。お客様が本で自分の

時間を豊かに過ごしてもらいたいから、毎日この町で、この場所で本屋として働いてくところでございます。

この会にもしテーマを付けるとしたら、やはり「何だか嬉しい」だと思います。

これまで日々ダイレクトに本の内容とか、企画などの反応を感知することができました、毎日の売上スリップが

なくなりつつあります。だからせめて、ネットでは表現できない、顔の見えるからこその、共感と言いますか、

ありがとうを届けたいという風に思っているところであります痛いのは困りますけれども、小さくてもしぶとい、

あの魚の目のような感じを見習いながらもうひと頑張りしましょう。今日は本当にありがとうございました。

続きまして、ご来賓を代表しまして、静岡県立中央図書館 館長 三科守様にご挨拶をいただきました。新しい

館長さん、商談会からご参加いただき、大変ありがたかったです

初めてお邪魔をさせていただきましたけども、商談会、授賞式の熱気には本当に

初めてお邪魔をさせていただきましたけども、商談会、授賞式の熱気には本当に

圧倒されました。最初に私の話で恐縮ですけども、図書館勤務の人間です。ですが

本は借りて読むよりも買って読むほうが多いです、ただ、買ってきて読まないで、

積んでおくことも多いです。たまに買ってきた本を置こうとすると、何冊か下に同じ

本があるんですね。呆れるんですけども、ま、さすがに前買ったからと返しに行

くのも恥ずかしいもんですから、そのままにしておきます。こういう場だから、あいつ、

社交辞令で嘘言っているんだろうと思われるかもしれませんけれども、本当に本を

買うのが好きな人間です。

さて、今ネットワーク社会の進展の中で次から次へと分刻みで洪水のように、様々

な刺激的な情報が個人を取り巻いております。迅速に時間をかけなくて簡単に

確認したい、知りたいことへの対応そういう点ではスマートフォンに代表される、

確かにこれは生活にもうなくてはならない一つなのかなと自分自身は思います。

ただ、断片的な情報というのは、やっぱりジグソーパズルに例えてみれば、

全体で100ピース必要とされるところ、ワンピースやツーピースを埋めるに留まることも多いわけではない

かと思います。一本、二本の木を見ても、それらが構成している大きな森を見落としたままでいるという、

未完成で中途半端な状態で知識が止まって、それで間に合わせてしまって分かったとなっているという、

自分自身もそういうところも多々あるのかなと反省するところではあります。

実際には政治の問題でも経済でも教育でも、人生や生き方でも、どんな流儀においても広く深く時間をかけ

て知識を得て、そのうえでさらに自分で考えて、他の人と話をしてみたりしながら、それでも最終的な答えが

見出せない、そういうことがたくさんあるわけですけども。

その過程で得た一里塚が個人の財産、心の豊かさ、さらには、全体としてのそこの地域、あるいは国家とし

ての文化力の根幹を作っているのではないかと思います。読書っていうのは時代がいかに変わろうとも、

時間を取られようとも、その根幹を育てるいちばん基本的な行為でありますもちろん楽しいという側面も

とっても大切だというふうに思います。

読書離れという言葉、そんなことばかり話題になっております。おもしろければですね、朝から晩までその

本を夢中になって読み続けているっていう人間も、統計を取っていないだけで、実際には結構いるんじゃ

ないのかな?目立たないだけなんじゃないのかな?という風に思います。

読書をして考えたり感動したり、あるいは他の人にその感動を伝えていく、そういう人はやっぱりいっぱい

いるんだろうな、つながりやそういう輪っていうものは広がっていくもんなんだろうなって思っております。

ネット依存という言葉、社会生活とか、生き方にとってマイナスの意味でつかわれる言葉あります。ただ

私がいまだかつて、読書依存こんな言葉ないのかもしれないけれど、たとえあったとしましてもね、それ

が社会的に問題になるということは絶対にないだろうと確信しております。

勿論待っているだけではやっぱりその垣根を取り払って本日のように出版社の方と販売店の方の緊密な

連携と協力あるいは書店のプロや図書館員の選んだ書籍を次世代へ積極的にアピールをしていく、さら

には本の内容が充実していることは当然ですけども、思わず手に取ってみたくなるような装丁であります

とか、あるいは売り場、あるいは閲覧室の配置の仕方など、やっぱり心がけていきたいなと思うところです。

様々な工夫試みを実践していく文化があると、かきたてていこうとする皆さんのエネルギー、今日は本当に

たくさんいただきました。私自身明日元気に変えていきたいなという風に思います。今日商談会そして授賞

式、大盛況だったと思います。おめでてとうございます。そして私自身とっても楽しませていただきました。

本当にありがとうございました。

本が大好き、ということが伝わるお話、そしてとても楽しんでいただけたとのこと、嬉しいかぎりです。今後も

図書館と書店が協力し合い、本の、読書の良さを伝えていけたらと思います。

いよいよ乾杯です。ご発声を㈱PHP研究所 取締役 瀬津 要様にしていただきました。

熱い思いを込めて運営されている実行委員の皆様に御礼を申し上げたい

熱い思いを込めて運営されている実行委員の皆様に御礼を申し上げたい

と思います。先ほど聞き及びましたところによりるとですね、7ヵ月前から

準備を進めてこられたと。大変な労力をかけられましてこの日を迎えられ

たんだなという風に思います。

それは熱い思いがあってこそということで、去年も感じたんですがこの授賞

式に出席させていただくとこの熱い思いっていうのが本当に伝わってきて

ですね、出版事業に携わる一人として大きな元気をいつもいただいており

ます。本当にありがとうございます。

本日受賞されました皆様方、関係先の皆様方、誠におめでとうございます。

心よりお祝いを申し上げます。幸いにいたしまして弊社PHPもヨシタケ先生

のおしっこちょっぴりもれたろうで児童書部門一位を頂戴することができま

した。わたくしも大好きな一冊です。

と、実行委員への労いのお言葉、熱い思いが伝わったとおっしゃっていただき、感激です

会場内では、前方に、静岡市のSDGsコーナーと「静岡市はいいねぇ」の大きな看板、後方に、ロリエたこまん様の「ちびまる子ちゃんパッケージ アマンド娘」の販売と、さくらプロダクション様・ドリームプラザ ちびまる子ちゃんランド様による、さくらももこさんの原画&ちびまる子ちゃん・コジコジのぬいぐるみの展示、静岡書店大賞のグッズ販売も。さまざまなコラボで会場は盛り上がりました。また、お世話になった皆様、ありがとうございました

そして何と!宴もたけなわの頃、先ほど さくらももこさんへの感謝状を受け取ってくれた ちびまる子ちゃんが懇親会会場にも再登場してくれました!ちびまる子ちゃんのお隣で、集英社の 仲川広樹さんに一言いただきました。中川さん、ありがとうございました。ちびまる子ちゃんとのツーショット、最高です

締めの挨拶は、静岡書店大賞 実行委員 事務局の丸林篤史さん(谷島屋イオンモール志都呂店)より。

静岡書店大賞のノベルティが販売してございます。お帰りの際は、皆様お買い上げのほど、

よろしくお願いいたします。皆様のご協力を賜り、今年も無事に静岡書店大商談会・静岡

書店大賞授賞式開催することができました。誠にありがとうございます。

すでに静岡の店頭ではこちらの受賞作6作品が並んでいます。こちらの作品を静岡の県民

読者に届けていくこと、これが私たち静岡の書店員・図書館員の使命となります。これから

頑張って販売して展開していきたいと思います。

7回目を迎えた「静岡書店大賞」です。今年もさらにパワーアップすることができました。今年の

キーワードとして、県民読者と一緒に楽しもう!そう思って、今年は5月から活動を開始しました。

さくらももこ先生への感謝状の贈呈を先ほどいたしましたけれど、静岡市やドリームプラザの

皆様のご協力を賜りまして、開催することができました。ちびまる子ちゃんも来ていただきまし

たが、先ほど田辺市長もご紹介くださいましたが、静岡市のさくらさんのブックカバーを作成

いただきました。静岡の書店の垣根を越えて、同じブックカバーを配布したいなぁと思っています。

ならびに集英社様のお力添えを頂戴しまして、ちびまる子ちゃんそしてコジコジのイラストの

入った栞を頂戴することができました。誠にありがとうございます。静岡限定の栞を皆で配布

していきたいと思っています。

また県民読者と一緒に書店大賞を楽しもうということで、先ほどの授賞式では、一般読者の方々

も参加してくださいました。また、新たに読者レビューコンテストを開催しようと思っています。

こちらは本を販売するときにレビューコンテストの紙を配布し、読んでいただいたお客様に書いて

いただき、それを書店で改めて回収し、いいコメントはPOPにして使って、書店店頭を活性化して

いこうという新しい試みであります。内輪で開催するだけでなく、静岡の県民と一緒に盛り上がっ

ていく書店大賞を作っていこうと考えています。5月から7ヶ月間くらい議論を重ねてまいりました

が、静岡書店大賞事務局では、他法人の書店員と一緒に何度も打合せを行いました。商談会

実行委員会と称して、販売会社の皆様とも、静岡県書店商業組合の皆様とも議論を重ねてまいり

ました。 静岡書店大賞をさらに楽しくしてくためにも静岡県に住んでいる皆様と共有できる新たな

試みを今後もどんどん大きくしていきたいと考えております。

私はいつもこの場で思うことがあります。皆、立場は違いますが、本 で繋がることができて

います。その想いがこの力が、静岡県で静岡書店大賞をさらに大きく、県民の皆様へ届けて

いくことができる。そう確信しています。

本日お集まりの皆様とも同じです。ご縁あって「本」で繋がることができます。皆様とともに静岡

でもっと面白いことができるんじゃないかなぁと思っています。ぜひ静岡で一緒に面白いことやり

ませんか。どうぞ静岡書店大賞事務局までお声がけください。来年ももっと面白いことを考えて

いきたいと思います。

最後に本日は静岡にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。この取り組みが来年も

もっと先まで続けていけるよう、皆様と共に歩んでまいりたいと思います。

何卒お力添えのほどよろしくお願いいたします。

素晴らしい締めのご挨拶でした。丸林さんのおっしゃるとおり、立場は違えど、「本で繋がる」ご縁、思いが、

大きな力となっています。今年の静岡書店大賞は、盛りだくさんゆえ、例年以上に多くの方々にお世話に

なり、感謝の念にたえません。引き続き、受賞作、さくらももこさん作品を力を入れて販売してまいります。

そしてこの思いを、2019年につないでいきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

一環として行っており、今年もグランディエールブケトーカイ4階ロビーで開催しました。

「しぞ~か本の日!」書店大商談会のプログラム冊子です。日販の舟橋さんが中心となり製作

してくださいました。春に他県から異動してこられた舟橋さん、出版社と書店、そして他取次の

トーハンさん、大阪屋栗田さんとの間で、細やかにやりとりをしてくださり、感謝です。取次店、

書店の垣根を越えたこの取り組み、多くの方々のお力により実現できます。静岡は単県での

開催ですが、だからこそできる一体感もあり、関係の皆様に感謝でいっぱいです

まずは大商談会が13:00~16:30まで、シンフォニー会場で行われました。昨年より2社多い114社

が出展してくださり、ありがたかったです。また今年は、県内の図書館員さんが30人参加されました。

協力委員の県立中央図書館・八木さんの呼びかけで、希望者には書店員のアテンドを付ける旨を

ご案内したことで、参加者が増えたようです。アテンドの書店員は、店売書店員だけでなく、図書館

さんとのやり取りをしている外商部の書店員も活躍しました

シンフォニー入口手前のドリンクコーナーにもなっていたスペースに、静岡書店大賞のグッズ販売

コーナーも!今年は戸田書店 裾野店の鈴木店長が大活躍してくれました。委員となって間もない

というのに、お店のスタッフさん手作りのPOPご持参くださって、大感激です。ロゴマークの富士山

ちゃんのつぶやきもかわいくて。江崎書店・新村さんももちろん大活躍です。

そして今年は、「しぞ~か本の日!」江﨑直利実行委員長の発案により、書皮友好協会の中西晴代

さん(静岡市在住)の所蔵する、全国書店の書皮(ブックカバー)の内、静岡県内の書店・図書館等の

書皮のみを選び、「静岡県 書店カバー展」を、エレベーター前で行いました。朝日新聞さんは、

この書皮展示を中心に取材をしてくださり、参加者の皆様も興味深く観てくださっていました。貴重な

書皮を貸し出してくださり、展示レイアウトを事前に考えていただくなど、中西さんに大変お世話になり

ました。心より御礼申し上げます。

初の試みの一つに、一般参加者の募集もありました。静岡市内の書店店頭と静岡県立中央図書館で

10/5~11/4の1ヵ月間、ポスターと応募用紙を設置し、募集したのです。3書店と県立中央図書館で

お子さん3人を含む6組のご応募があり、授賞式にご参加いただきました。お一人、ご案内がうまく

できず申し訳なかったこと、反省しきりです。とても良い方で、後日、戸田書店静岡本店にお土産の

どんどんオリジナルレトルトカレーを取りにお越しくださり、実行委員の島原さんがお詫びをしてください

ました。島原さん、ありがとうございました。反省し、来年はどのようにするか話し合っていきたいです。

発表を待つ受賞作たち / 司会の田畑亜希子さん…㈱GOTO / 事務局長挨拶…吉見書店・吉見

今回の授賞式は、10分早く16:50からスタート。司会は㈱GOTO TSUTAYA事業部の田畑亜希子さん

です。初めてとは思えぬ落ち着いた司会ぶり(^^)/素晴らしかったです。そしてまずは、事務局長の

吉見佳奈子(吉見書店 外商本部)からご挨拶。

いつも司会担当でしたが、今年は書店持ち回りの事務局が弊社でして、事務局長をやらせていただ

いております吉見書店 吉見です。未熟者ですのに、今回の静岡書店大賞は初めての企画が多く、

実行委員の皆さん、出版社様、取次店様、書店員・図書館員の皆様、関係の多くの方々に大変お世話

になり、教えていただきながら何とか今日を迎えることができました。皆様に感謝の気持ちでいっぱい

です。本当にありがとうございます。

第7回の今回は、書店員624名、図書館員140名、昨年より書店員は22名多く図書館員さんが昨年より

少なかったものの、合計764名という大勢に投票いただき、大変ありがたかったです。4部門6作品が

決定し、受賞版元様・取次店様の大きなご協力のもと、準備を進めてまいりました。受賞発表後、早け

れば今夜から、県内180の書店、公立図書館で静岡書店大賞のフェアを展開してまいります。

今年は、受賞作品の読者レビューコンテストを行うこととなりました。発案者の丸林副事務局長から

懇親会でお話があるかと思いますが、受賞作をさらに盛り上げていけたらと思っております。

また、静岡市内の書店店頭でポスター・応募用紙を設置し、一般読者参加を募りました。今日はご応募

くださった6組8名の方々にお越しいただいています。こちらにいらっしゃる皆様です。女性3人、お1人は

県立大学の学生さん、小学3年生の男の子、中学1年生と小学6年生のご兄弟もご応募くださいました。

お子さんにはお母様が付き添いでいらしてくださっています。皆さん本が好きな方々です。今日は楽しん

でいただけましたら幸いです。

エレベーター前では、静岡県内書店のブックカバー展をしております。これは、今日のしぞ~か本の日!

実行委員長の江﨑さんの思いによるもので、書皮友好協会の中西晴代さんが所蔵されている、閉店

した書店も含む貴重な書皮の数々、ぜひご覧ください。

そして、8月に53歳という若さで旅立たれてしまった、静岡が敬愛する作家・さくらももこさんへの感謝と

追悼も、静岡書店大賞として今年やらなくては、できるかぎりのことをと思い、関係の皆様にご相談させ

ていただきました。本当にありがとうございます。静岡書店大賞授賞式の前にさくらももこさんへの感謝

状贈呈を行います。司会は谷島屋の原川さんに代わります。原川さん、お願いします。

ちびまる子ちゃんランド館長・池田広美様/集英社 後藤貴子様/静岡市 田辺市長

さくらももこさんへの感謝状贈呈の前に、ゆかりのある方々にメッセージをいただきました。まずは

さくらプロダクションで24年間、さくらももこさんと一緒に活動されていらした井下薫様のコメントを

ドリームプラザ ちびまる子ちゃんランド館長の池田広美様が代読してくださいました。

このたびは、第7回静岡書店大賞にて、さくらに感謝状をいただき、ありがとうございます。

さくらは以前、小さいころの夢を問われ、このように答えたことがございます。漫画家か、イラスト

レーターか童話作家になりたいと思っていました。また、世界中を旅してみたいとも思っていました。

幸せなことに、その夢をかなえました。そして、作品をとっていただいけるのは、たくさんの方々に

支えられ、助けていただいているおかげだと、いつも感謝していました。

さくらは静岡が大好きです。その静岡の皆様から、感謝状をいただけること、とても光栄に思って

おります。多分さくらは、少し恥ずかしがりながら、でもみんなのおかげなんだよね、あたしこそ

ありがとうだよと、言っていると思います。

エッセイのあとがきには、いつも皆様のご無事、明るい日々を願う言葉があります。ある時は、この

ような言葉です。「生きていると細かくちょこちょこ楽しいことや面白いことがあります。その、ちょこ

ちょこのひとつとして、私の作品を皆様の人生の愉快な彩になれるようにまた今年も頑張ります。

いつも応援ありがとう。 さくらももこ」

新しい作品をこれからもお届けすることが私たちの幸せです。さくらももこと、私たちさくらプロダク

ションをこれからもどうぞよろしくお願いいたします。 さくらプロダクション

さくらももこさんの声が聞こえてくるようなお言葉、池田館長も涙ぐんでいらっしゃり、もらい泣きして

しまいました。続いて、集英社第一編集部の 後藤貴子様より、ご挨拶をいただきました。

本日は、さくら先生のご出身である静岡県の書店の皆様からお声掛けいただきまして、誠にありがとう

ございます。私は集英社のりぼんという少女漫画の雑誌の編集をしておりまして、さくら先生の担当を

十年やらせていただきました。そのご縁がありまして、本日はこちらにお邪魔した次第でございます。

折角ですので、私とさくら先生と静岡県というテーマで、ちょっとお話をさせていただこうかなと思います。

私がですね、さくら先生の担当になったきっかけというのが、実はお酒なんですね。私お酒が大好きで、

中でも日本酒がすごく好きなんですよ。皆さんちょっとご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですけど、

さくら先生ってお酒ものすごい大好きなんですね。その中でも静岡県のお酒を非常に愛してらっしゃる

んですよ。もちろん、私漫画の担当ということなので、さくら先生とマンガの話もするんですけども、

基本的にはこうわりと「後藤さんちょっと家においでよ」って言って呼んでくださって、ほんとにお酒と

おでんと、カツオとみたいな感じで「ちょっといいのとれたから来なよ」ってかんじで、あんまりお仕事

の話をしなかったかな?という記憶もあります。

そもそも担当させていただいたきっかけというのも、先生が日本酒をお好きっていうのを聞いて、

飲み会があるよって聞いたので、私が強引に押しかけて、ものすごい楽しくて、ものすごい飲ん

じゃって、記憶を失うぐらい飲んでしまったんですけども、翌日あまりにも非礼だったかなと思って、

無礼をお詫びしたところ、先生おもしろがってくださって、担当をやらせていただくことになりました。

そんなこんなで、静岡のお酒をいただいて、おでんやいろんなものをいただいて、笑ってしゃべって、

歌って、そのままもう10年過ごしてまいりました。ほんとに私は静岡県の良さっていうのは、さくら

先生に教えていただいたなっていうふうに思っております。

そのようなご縁がありまして、そもそもお酒が静岡県のこんなにおいしいものと知りませんでしたし、

名物こんなのがあって、こんなのがあってというのを全部さくら先生から教えていただいたなって

思っております。私にとって静岡っていうのはさくら先生そのものであり、本当に静岡に愛された

さくら先生で、さくら先生も静岡県を愛していらっしゃるかなということを、本当に、しみじみ私の中の

お酒が覚えてますということを、皆さんにお伝えしたいなと思いまして、参りました。

全然漫画の話じゃないんですけども、先生が静岡県を愛していらっしゃったよということで、私も皆様の

ご縁をいただきました、本日はさくら先生にも静岡県の皆様にもありがとうと申し上げたいなと思いました。

本当に今日はありがとうございました。

さくらももこさん、静岡おでん専用お鍋をお持ちで、青山葬儀所での「ありがとうの会」で、そのお鍋が展示されて

おり、静岡おでんもふるまってくださいました。本当に静岡がお好きでいらしたのだなぁと実感&感激しました。

続きまして、静岡書店大賞の発表会開催地である静岡市から来賓として、田辺市長にご挨拶いただきました。

今日は静岡市政からシティプロモーション担当の渡辺広報官はじめ、多くの市の職員ともどもお招きいただき

まして、どうもありがとうございました。私自身今日はいろいろなミッションを携えて、このセレモニーに駆けつけ

させていただきました。まずは歓迎でございます、今日は県内各地域の書店を守っているスタッフの方々が多く

この静岡市にお越しをいただいたと伺っております。また、第七回を数えるSSTを準備をしてくださった皆様に

改めて敬意を称しつつ、ようこそ静岡市にお越しをいただいたと、ひとつ市を代表いたしまして?皆様に歓迎を

申し上げたいと思います。今日はお越しいただき、どうもありがとうございました。

そして次なるミッションは、さくらももこさんへの感謝の気持ちであります。私はさくらももこさんに大変親しくさせて

いただきました。同じ世代だということもあって、さきほど今日いらっしゃってくださったプロダクションの宇田さんと、

思い出話をしたんですけども。東京にある自宅の地下室がカラオケルームになっていてね、そこにサザンの桑田

さんとか和田アキ子さんとかと一緒に騒いだという、いろいろテレビでも報道されているあの地下室へ、私も まる

ちゃんの静岡音頭をももこさんと一緒に踊ったり、いろんな歌を歌ったり、そんな楽しい…そのときは自分の健康

のことが本当は気になっていたんだけども、そんなことはおくびにも出さず、前向きに子供たちのこと、将来の静岡

のこと、そして日本人の優しさをそんなことをずっとずっと前向きに作品のなかで伝え続けてくれたと、そんなさくら

ももこさん…エジソンよりわたしたち静岡市民にとっては偉い人であります。

そんなさくらさんになんとか恩返しをしたい、逆にこれからがさくらさんが伝えたかったものを、私たちが伝えていく。

その大事な責任があるという風に思っています。

さくらさんは静岡市にたくさんのさくらももこさんの自画像のイラスト・絵を送ってくれました。それをたとえばJRの

静岡駅を降り立ってタクシーに乗るところには一面飾らせていただいております。その一枚を今回少しでも県内の

書店の皆さんに歓迎をしたいという気持ちで、ブックカバーを作らせていただきました。

それがこれでありますけども(ブックカバーのついた本をかかげる)日本平からみえる富士山をさくらももこさんが

書き下ろしてくれた、このイラストを30万枚、県内の皆様にぜひ活用をしていただきたいと、いま最後の詰めをして

いるところです。それぞれの書店の素敵なブックカバーもあろうかと思いますが、ぜひこのカバーを活用をしていた

だきたいということをお願い致します。

私は子どもの頃から、学校で一番好きなところが図書室でありました。印刷のにおいがする、ぷーんと香る本の中

で将来の夢を育んだり、あるいはゲラゲラ笑ったり、そんな経験をしました。活字文化を守らなければなりません。

今日は多くの報道関係者、新聞記者の方もいらっしゃっていますけども、やはりSNS全盛の時代でもちゃんと活字を

読むということが思考力にもつながります。

その活字文化を守っていきたい、それは教育を通じてしかありません。いま静岡市は…SDGsという言葉ご存知で

しょうか?これは2030年に、地球上のすべての子どもたちに質の高い教育を提供しよう、地球の温暖化を解決した

世界を提供しよう、戦争やテロや貧困がない世界にしていこう、そんな2030年まで国連の加盟国全体が一緒に取り

組むのが、国連の持続可能な開発目標、略してSDGs。今日胸につけているバッジ。このカラフルな17の目標に向け

て私たち静岡市の街づくり計画とタイアップをして、このSDGsを追求し、そして、地球に貢献する静岡市でありたいと

いう街づくりを進めています。

今日はこのあと懇親会があるということですので、このSDGsのブースも設けさせていただきました。私たちは日本の

中でもSDGs未来都市、アジア諸国ではSDGsのハブシティとして認定されて、近隣の自治体や、全国に静岡市のあり

かたを示し、それを皆さんにもSDGsの街づくりということを、タイアップしていただきたいというミッションがあります。

今日は県内の各地域の自治体の皆さんから、この懇親会の参加もお願いしているということでありますので、ぜひ

そのブースにも立ち寄っていただき、世界の中の静岡という、思いを共有して頂ければなあという風に思います。

いずれにいたしましても、静岡書店大賞が今年もこんなに盛大に開かれましたことを心からお喜び申し上げ、私の

歓迎・お願い・そしてさくらももこさんへの深甚なる感謝の気持ちを伝えさせていただきました。どうもありがとうござ

いました。

さくらももこさんと身近な皆様のお言葉、心に響くものばかりで、大変感動しました。そして、さくらももこさんへの感謝状の贈呈です。静岡書店大賞 実行委員の原川清美さん(谷島屋マークイズ静岡店)から、ちびまる子ちゃんに贈呈されました。照れているまるちゃんがかわいかったです(*^^*)

いよいよ授賞式ですがその前に、副賞をご提供くださった、株式会社どんどん 牧田浩司様から一言いただきました。

会場に「今話題のハッピーグルメ弁当といえば?」「どんどん?」「おいし~さ どんどん、お弁当どんどん♪」のCMが☆

皆さんこんばんは。弊社代表の吉原に代わり、ご挨拶申し上げます。私どもですね、さくらももこ先生と同じ清水生まれの持ち帰り店で、1981年創業以来37年間、店頭でお客様にご注文いただいてからお作りする手作りの出来立てのお弁当を提供していくことに、一意専心取り組んでおります。現在はですね、静岡県を中心に1都4県に74店舗の持ち帰り弁当店を展開しております。

皆さんこんばんは。弊社代表の吉原に代わり、ご挨拶申し上げます。私どもですね、さくらももこ先生と同じ清水生まれの持ち帰り店で、1981年創業以来37年間、店頭でお客様にご注文いただいてからお作りする手作りの出来立てのお弁当を提供していくことに、一意専心取り組んでおります。現在はですね、静岡県を中心に1都4県に74店舗の持ち帰り弁当店を展開しております。いまテレビCM音声だけですが、聞いていただきました。なかなか静岡県外からお越しのお方は耳馴染みはないかもしれませんが、弊社はこのテレビCMのおげでですね、静岡県内の中では圧倒的な認知度を誇っております。おそらく、多くの静岡県民の方が一度はごらんになったことがあるかなと思います。

テレビコマーシャルの中にも出てきますコマーシャルメッセージで、ハッピートゥギャザーという言葉が出てまいります。これが私どもの企業理念でございます。私どものお弁当を買って食べてくださるお客様はもちろん、仕入れ先の皆様、日々私たちとふれあう方を幸せにしたい、そんな思いが込められております。

そのためにはまず、働く私たち自身が幸せでなければならない。これは論語の「近き者説(よろこ)び、遠き者来る」の援用でございます。今日も今非常にたくさんの方がつめかけて 熱気を感じております。静岡の書店業界で近き者がもっとも喜ぶ日が今日のこの場だと思っております。今日のこの会が大きく盛り上がれば盛り上がるほど、明日以降の静岡の書店業界がますます熱くなるものとそういう思いを込めまして、私どもとしては、ちょっとささやかなんですが、オリジナルカレーということで、副賞の協賛をさせていただきます。

プレゼンテーターを本社・野櫻が務めさせていただきます。今日はカレー色の着物で参加をしております。カレーだけにスパイスの効いた熱い副賞とカレー色の着物で、この会を盛り上げたいと思います。本日はこのような名誉ある賞に、弊社のカレーをご選定いただきましたことに深く感謝を申し上げますとともに、この会がますます盛り上がることを祈念して、ご挨拶に代えさせて頂きます。

すてきな副賞のご紹介をいただき、ワクワク感も高まってきました!いよいよ授賞作の発表となります!

まずは小説部門から。大賞作は 新潮社、芦沢央さんの『火のないところに煙は』です。

静岡書店大賞 実行委員の島原あきさん(戸田書店 静岡本店)からトロフィーを贈呈です。

この度はすごく素敵な賞をいただきまして、本当にありがとうございます。実は授賞式というものにこうして立たせて

いただくのは、初めてですごく緊張しているんですけども、今回の「火のないところに煙は」という作品は、ジャンルと

しては怪談ミステリーというようなジャンルで、私は普段ミステリーを主線場にして書いているのですけども、もともと

ミステリーよりも早くホラーとか怪談を読み始めていて、いつか絶対に挑戦してみたいなと思っていたジャンルだった

ので、今回挑戦させてもらえることになって、自分なりの怪談、自分なりのホラー、そのなかでどんなミステリーが

できるかというのを突き詰めて書いた作品です。

この作品が書けたのは、それまでに色々なホラーとか怪談に触れてきたおかげかなと思っていて、それがいろんな

書店さんとか、図書館でのたくさんの本の出会いがあったからだと思っています。

私は中高時代、だいたい5つくらい行きつけの図書館があって、そこで週に1回というよりは、だいたい3日に1回くらい

図書館に行って、その時借りられる上限ぎりぎりまで借りて、返すっていうのを繰り返しているような子どもでした。

大学生になってから自分でアルバイトをできるようになると、まず書店に行ってそれまで何度も読んでは返して、また

読みたくなってはまた借りてっていうのを繰り返していた大好きな本たちをまず自分のものにしたくて買いました。

書店さんに何度も行くようなるうちに、すごくいろいろなPOP(ポップ)だとか、特集だとか棚があって、そこでまた

新しい作品とか作家さんに出会うことができました。

ちょっと今回の受賞作とは話がずれるんですけど、私の著作に「悪いものが、来ませんように」という本がありまして。

実はこの本は単行本の時には全く売れなくて、文庫化してからも1年間はほとんど動かない、1回も重版がかからない

というものだったんですけども、書店さんで仕掛けてもらうようになってから一気にそこから24刷まで動くっていうこと

がありました。単行本の時から中身は全く変わってない…多少は変わってますけども、中身は同じものなんですね。

それが書店さんのいろんな仕掛けだとか、それによってこんなにも読者に届くようになるんだなっていう経験をさせて

もらって、こうやってわたしが書いているものは読者のもとに届くんだなっていうのを改めて感じました。

この「火のないところに煙は」も、すごくいろんな書店さんとか図書館さんの方々が、すごくおもしろい展開をしてくだ

さって、POPを裏表紙にあるシミをなぞらえたものを用意してくださったりとか、皆さんからアイデアを出して読者に

届けてくださっているということをすごく感じています。

だからこそ今回たくさんの書店員の方々、図書館員の方々にこうしてこの本を選んでいただけたということがすごく

嬉しく、光栄です。これからもこれを励みに1作1作全力で書き続けていきますので、今後とも力添え頂けたら嬉しい。

子どもの頃から読書家でいらした芦沢さん、その読書量が小説の力にもなっているのですね。書店の展開の仕方

で本の注目度が違ってくることを実感してくださっているのも嬉しかったです

静岡書店大賞が初の授賞式だそう

静岡書店大賞が初の授賞式だそうですが、実は静岡書店大賞 小説部門の大賞受賞作家さんのご出席は3年ぶりで、ありがたいかぎりです。

続きまして、映像化したい文庫部門。大賞作は講談社 望月拓海さんの『毎年、記憶を失う彼女の救いかた』です!

静岡書店大賞 実行委員の丸林篤史さん(谷島屋イオンモール志都呂店)からトロフィーを贈呈です。

静岡県の書店員さん図書館員さんにはこの1年本当にお世話になっていて、去年の12月に・・・すいません・・・

緊張していて喉が…(会場に笑い)

デビュー作を発売したのですけども、その時に書店まわりというのを初めてさせていただいたのですが、どの書店さんもほんとにたくさん推していていただいて、今日もこんな賞をいただき、これだけ新人の無名のデビュー作を

たくさんの書店員さんに応援して頂いていただけているというのは、本当に幸せなことだと思っています。今、3作

目の小説を書いているんですけども、静岡市を今度は舞台にしたものにしようかと想っているんですけれども(笑)

浜松市と静岡市ってちょっと、ライバル感みたいなのがあるので、ちょっと言いにくかったんですけども、静岡県

全体で僕大好きなので(笑)(会場から笑い)これからも応援して頂けたらと思います。

浜松、磐田でお育ちになった望月さん、まさにご当地作家さん。お優しい人柄も作品に表れているような。受賞作

には、浜松や周辺の名所がたくさん出てきますから、ぜひ映像化してほしいと願っています

続きまして、児童書 名作部門です。大賞作は、ポプラ社 なかえよしをさん/作、上野紀子さん/絵 『ねずみくんの

チョッキ』です!静岡書店大賞協力委員 八木麻美さん(静岡県立中央図書館)からトロフィーを贈呈。著者の

お二方はご都合がつかず、ポプラ社 花立健(はなたて たけし)さんにご登壇いただきました。

「このねずみくんの絵本は来年で四十五周年になります。とにかく、シンプルなお話を作りたくて、絵の画材は

エンピツだけ。文章も、四〇〇字詰め原稿用紙、なるべく一枚以内。ねずみくんの他の作品も、そんな考えで

作っています。削れるだけ削って。絵には背景もありません。文章は、修飾語、形容詞や副詞を極力避けて

会話でと そんなことを勝手に自分に課して作っているのでした。こんな作り方でいつまで続くか? もう、限界

だなと思っていたところ、この賞をいただいて、もう少し頑張ろうと思っています。」

と、なかえ先生・上野先生の嬉しいお言葉を、花立さんが代読してくださいました。ご高齢の両先生、静岡書店

大賞受賞により、もう少し頑張ろうというお気持ちになってくださったとは、感激です

先生方のこのコメント

先生方のこのコメントを、ポプラ社さんが素敵なペーパーにしてくださり、ありがたいです。受賞作に付けて展開いたします!

続きまして、児童書新作部門の発表です。第3位は、白泉社 工藤ノリコさんの『ノラネコぐんだん アイスのくに』

に決定いたしました!工藤ノリコさんはご都合がつかず、白泉社 森綾子さんに静岡書店大賞 実行委員の

宗形康紀さん(MARUZEN&ジュンク堂書店 新静岡店)からトロフィーを贈呈。森さんは、かわいいノラネコ

のヌイグルミと一緒です♪

このたびは『ノラネコぐんだんアイスのくに』に賞をいただき、誠にどうもありがとうございました。このお話は、

ノラネコぐんだんがアイスを求めて寒いところへ行ったらどうなるだろう、と考えて作りました。

また、小さい子ども読者の皆さんが、まるで自分の分身のように感じられるような新たな登場人物をえがく

ことで、より楽しく物語の世界に入れるようにと願って制作しました。

小さい読者の皆さんと作者をつないでくださる書店のみなさまに、いつも心より感謝いたしております。深く

御礼申し上げます。これからも楽しい本作りを目指して頑張ります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

このたびは本当にどうもありがとうございました。

シリーズで人気の作品ですが、「アイスのくに」はその中でも最高との呼び声が高いです。かわいいグッズも

出ており、ノラネコ人気、ますますヒートアップしそうですね

続きまして、児童書新作部門 第2位は、アリス館 鈴木ノリタケさんの『ねるじかん』に決定いたしました!

静岡書店大賞 実行委員の秋山惠介さん(吉見書店 長田店)からトロフィーを贈呈です。

このたびは素晴らしい賞をいただきまして、ありがとうございます。書店員さんと図書館司書さんが選ぶ

ということで、そういう方に認めてもらえるっていうのは……一番いいのはね、最終の子どもたちに認めて

もらうっていうのが一番いいですけど、それにね、一番近い人たちに認めてもらうっていうのはまたそれ

にも勝る喜びがあります。

ええとまずです僕浜松出身なんですね。静岡書店大賞、今年7回目で初めて呼ばれまして。時間が

かかったなと正直な気持ち思いますがプレッシャーですかね?(会場から笑い)また来年もスケジュール

開けておきますから、ぜひよろしくお願いします(会場から笑い)

この本はですね、僕いま、子どもが10歳7歳5歳のまさに絵本適齢期と申しましょうか、子ども育てている

んですが、夜も読み聞かせとか寝かしつけとか、そこでの体験をほんとにこうその。ま、絵にしたというか、

そこから生まれた本なんですね。えーっと、子どもたちが眠りに落ちるか落ちないかの時になに考えてる

かよくわかんない時間あるんですね。こう寝かしつけして、寝たなーと思っても、いきなりガバっと起きて

「トリケラトプスぅ~」って言い出したりですね。

ほんとにそういう経験から「ねるじかん」のほうにもトリケラトプス出てくるんですけども、そういうほんとに

何考えてるんだろうなって思ってですね、もしかしたら大人の想像が及ばないような、ものすごく夢の世界

を遊泳するように楽しんでいって、ものすごく幸せに寝ているのかなっていうことをですね、想像しながら

描いた本です。ぜひね、皆さんそういうふうにあってほしいなと思うんですけども…あ、子どもたちが、多く

の子どもたちが。僕があんまり話するとよくないですかね?(笑)

大学時代によく金縛りにあいましてですね。金縛りにあったことある人いますか?あ。意外と少ないです

ね?あれ、疲れてると金縛りにあうんですね僕、金縛りにあったときに自分の想像したことが現実になる

んですね。頭は起きてるけど、体は寝てるって状況なんですよ。それでこう自分でこの金縛りにあったとき

に幽霊がでてきたら怖いなって思うと本当に幽霊が出てくるんですよね。それに僕気づきまして、金縛りに

あったときにですね。水着の女の人が出てきたらいいなと思ったんですね。そしたら出てきたんですね。

これ皆さん金縛りにあったときにぜひ試していただきたいです。

そうやって積極的に妄想するというか、楽しむということをしていくとですね、いいことがあるっていうこと

ですね。この本でも表現したいというか、ぜひそういうクセをつけるとですね、楽しいことがドンどん増えて

いくと思うので、そういうメッセージもほんとはちょっと、こもっていてですね、たくさんの子どもたちに読んで

欲しいなっと思っている本です。今日は本当にありがとうございました。

浜松出身の絵本作家さん、今ご自身もまさに絵本時期のお子さん3人の子育てをしながら、生まれたという

作品のエピソード、また、金縛りの体験談など、楽しいお話をたくさん、ありがとうございました

そしていよいよ最後は児童書 新作部門 第1位!PHP研究所 ヨシタケシンスケさんの『おしっこちょっぴり

もれたろう』に決定いたしました!静岡書店大賞 初代事務局長の高木久直さん(戸田書店 掛川西郷店)

から、トロフィーを贈呈。このお二人、雰囲気が似ているような

そういったわけで、ヨシタケシンスケでございます。このような賞をいただき、本当にありがとうございます。

皆様に選んでいただけたことを、とても嬉しく思っております。今回、賞をいただきました「おしっこちょっぴり

もれたろう」という本なんですけども、これはうちの当時4歳ぐらいの息子がモデルになっております。

当時息子がトイレから帰ってきましてパンツをはくとですね、こうじわ~~~と…男の子なんでね、拭かない

んでちょっと残っているんですね。それがパンツにじわ~~っとシミができてですね。それを見た嫁がため息

をつくっていう毎日を過ごしていたんですけども。その一連のやり取りを見ていてなんか面白いなと。それを

どうにか本とかにできたらいいんじゃないかな?と思ったわけですね。

それでおしっこがちょっぴり漏れて困っちゃう男の子の名前ってなんだろう?って考えた時に「おしっこちょっ

ぴりもれたろう」なんじゃないかな?って思ったところですね、イケル!と。これはもう中身が全然決まって

いない段階で、「おしっこちょっぴりもれたろう」っていう本が本屋さんにあったら、僕なら読みたいなって

思ってですね。

PHP研究所の阿部さんっていう編集の方に、話の内容はまだあんま決まってないんですけども、「おしっこ

ちょっぴりもれたろう」っていう本を作りたいと思うんです!って言ったら、作りましょう!って二つ返事でOK

を出してくださったおかげで、無事、今日こんなところに出させていただきました。本当にタイトルを言いたい

だけだったんですけども、それがこんなに素晴らしい場所で皆さんの前で、マイクにさっきから、おしっこ

おしっこ言ってますけども、してやったりといいますか、本当、作ってよかったなあと思っております。

結局、「おしっこちょっぴりもれたろう」ってどういう話だろう?って考えながら、おしっこがちょっぴりもれて、

そのことにちょっぴり悩んでいる男の子が、自分の仲間を探す旅に出るって話なんですけども。その中で、

どんな人にも他人(ひと)に言えない、他人に気付かない悩みっていうのがどんな人にもあるっていうこと

に、主人公のもれたろうが気づくって話にしたわけなんですけども。そういうところに、気づくような話に

できたらいいなと思ってつくりました。

私、本を作るときにその絵本のテーマっていうのが大人にも子どもにも興味・関連があるものであってほし

いなって思ってまして、そういう意味で、おしっこしないって人はいないので、「おしっこちょっぴりもれたろう」

っていう本は、どこの世代の人にでも…関係はあるはずなので、そう言う風になってくれたらいいなと思って

作りました。なのでまさに今ちょうど現役でちょっぴりもれてる人たちとですね、かつて、ちょっぴりもれてた

人たち、そして今後、5年10年先にちょっぴりもれる予定の方々。そういった方すべてに楽しんでいただけた

らいいいなと思います。今日は本当にありがとうございます。